电影,是由活动照相术和幻灯放映术结合发展起来的一种连续的影像画面,是一门视觉和听觉的现代艺术。1906年8月11日,由法国人欧仁·奥古斯坦·洛斯特摄制的世界第一部有声电影《纽约之光》正式完成。

有声电影,指观众既能在银幕上看到画面,又能同时听到剧中人的对白、旁白,以及解说、音乐的一种影片,其产生于20世纪初,初期以蜡盘(即唱片)发音,后改进为片上发音。这一放映模式的出现对电影进一步走进人们的生活起到了重要的作用,极大地促进了电影产业的发展。

电影发展的雏形——默片

早期电影形态纯粹以视觉呈现,影片静默无声,剧中人物的情感与对话依赖演员的肢体语言、面部表情以及穿插其间的字幕来间接传达,这一形式被广泛称为无声电影,亦即“默片”。它是一种不包含任何配音、背景音乐或与画面同步音效的影视艺术。默片极度倚重于丰富的肢体动作与细腻面部表情的表达,以此引导观众洞察角色内心的波澜与思考。这一技术萌芽于19世纪中叶,约1860年前后,其拍摄与放映的标准速率被设定为每秒16帧。步入19世纪末至20世纪初,尽管单卷电影的制作工艺已日趋成熟,默片在当时仍被视为一种新奇而独特的娱乐形式,电影艺术因此发展成为一门纯粹的视觉表现艺术。

随着科学技术的不断进步,有声电影的诞生逐渐成为可能。然而,这一创新之初并未立即获得大片商的青睐,他们担忧这一变革会动摇既有的观众基础。在此背景下,面临经营困境的华纳兄弟电影公司,毅然决定押注有声电影领域,推出了历史上首部有声电影,结果取得了空前绝后的成功,深受观众追捧。这一壮举迅速激发了其他电影公司的跟进与模仿,有声电影由此成为一股不可抗拒的潮流,席卷全球电影产业。

在《纽约之光》引发轰动并推动有声电影进入西方高端影院的同一年,有声电影技术也悄然登陆中国的高级放映场所。事实上,早在正式有声电影面世之前,中国就已先行尝试了有声电影的实验性放映,并对有声电影的未来发展展开了热烈的讨论与辩论。1914年,上海维多利亚戏院曾进行过一次采用蜡盘发音技术的有声影片放映,尽管这次尝试更多属于实验性质,未能引起广泛的社会关注,但它为中国有声电影的发展史留下了宝贵的探索足迹。

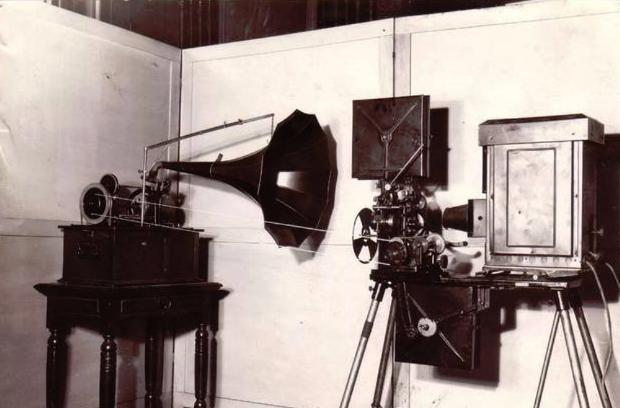

早期有声电影录制音源

电影不再是“伟大的哑巴”

电影自诞生之初,在相当长一段时间内被视作“沉默的巨人”。为解决这一沉默的局限,人们探索了多种方法以赋予电影声音。最初,电影院在放映时采用幕后配音演员的方式,但此方法很快被淘汰。随后,现场音乐伴奏成为新宠,风靡约三十年,直至有声电影的出现。然而,这些方法仅在一定程度上满足了观众的听觉需求,未能从根本上解决音色与画面的完美同步问题。因此,随着技术进步与观众需求的增长,有声电影应运而生。

有声电影的拍摄采用两种不同感光性能的底片:一种用于捕捉画面,另一种则记录声音。经过一系列技术处理,声音与画面被整合在同一条正片上。在影片拷贝放映时,配备有还音装置的放映机能够同步播放画面与还原声音。

早期有声电影放映设备

随着时间的推移,电影摄制过程中,磁性录音逐渐取代了感光录音。在从无声到有声的转变过程中,为保证音质,电影拍摄与放映的帧率从每秒16格提升至每秒24格。有声电影的诞生标志着电影艺术从纯视觉向视听结合的全新阶段迈进。

中国本土第一部有声电影诞生

1931年3月,中国迎来了电影史上的一个重要时刻——由上海明星公司摄制的首部蜡盘发音有声故事片《歌女红牡丹》正式公映,标志着中国真正意义上的有声电影诞生。同年6月21日,我国首部片上发音的有声电影《雨过天晴》也随之亮相。

有声电影技术主要分为“蜡盘发声”与“片上发声”两种。前者通过将声音刻录于唱盘,与影片同步播放实现配音,这一方法见证了全球有声电影的初创时期;而后者则是当下广泛采用的胶片录音技术。《歌女红牡丹》受限于成本与技术条件,采用了成本较低、制作简便的蜡盘发声技术,因此,它被誉为中国首部“蜡盘发声”有声电影。

《歌女红牡丹》剧照

《歌女红牡丹》讲述了女歌手红牡丹嫁给堕落丈夫后的不幸遭遇,艺术生涯亦随之凋零。面对丈夫卖女、失手杀人入狱的悲惨命运,红牡丹展现出坚韧与妇德,竭力挽救家庭。影片不仅包含丰富的对话,还巧妙融入了《穆柯寨》《玉堂春》《四郎探母》等四段京剧表演(由梅兰芳配音),极大地增强了影片的吸引力,与世界上首部有声电影以歌唱家生活为题材不谋而合。

该片自1930年中开拍,历经五次试验,年底完成,总投资达12万元旧币。公映时反响热烈,轰动全国各大城市,并远销至菲律宾、印度尼西亚等国。然而,《歌女红牡丹》在技术上仍属“半有声片”,仅注重对话音效,忽略了环境音响,导致除人物对话与唱戏外,其余场景静默无声。这一缺陷同样是早期有声电影的普遍问题。

“腊盘发声”过度到“片上发声”

早期,腊盘发声的有声电影技术存在明显缺陷,最大的挑战在于唱片与放映的同步,一旦胶片受损,声音与画面就会错位,甚至出现银幕上人物性别与扩音器中声音不符的笑话。因此,为了改进技术,两家电影公司——大中国与暨南联合制作的《雨过天晴》和天一公司的《歌场春色》,率先尝试了“片上发声”技术。这两部电影均依赖国外设备,并有外籍人员参与制作。其中,《雨过天晴》因在日本拍摄并使用日本设备,在上海试映后遭遇了观众抵制。1933年,中国亨生影片公司凭借自主研发的录音设备,拍摄了《春潮》,这标志着中国首部采用国产设备制作的片上发声有声电影诞生。

受资金和技术限制,有声电影出现后,许多电影公司仍继续制作无声片,形成了无声与有声电影并存的独特时期。直到1936年,无声电影的拍摄才正式停止,中国电影完成了从无声到有声的全面转变。

参考来源:上观新闻、豆瓣网、《钱江晚报》《大众电影》