天文史上的五月

75年前的1950年5月20日,政务院总理周恩来签署命令,任命中国科学院一批研究所的所长,张钰哲被任命为中国科学院紫金山天文台台长。至此,原“国立中央研究院天文研究所”正式更名为“中国科学院紫金山天文台”。紫金山天文台是中国人自己建立的第一个现代天文学机构,为中国现代天文事业的建立与发展做出了重要贡献,被誉为中国现代天文学的摇篮。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院正式成立,并接收了旧中国时期主要的科研机构,包括中央研究院天文研究所(简称天文所)。天文研究所下辖紫金山天文台(简称紫台),是该所于1934年9月建成的。当时天文所主要的科研、观测与办公场所,其实就在紫台这个地方。

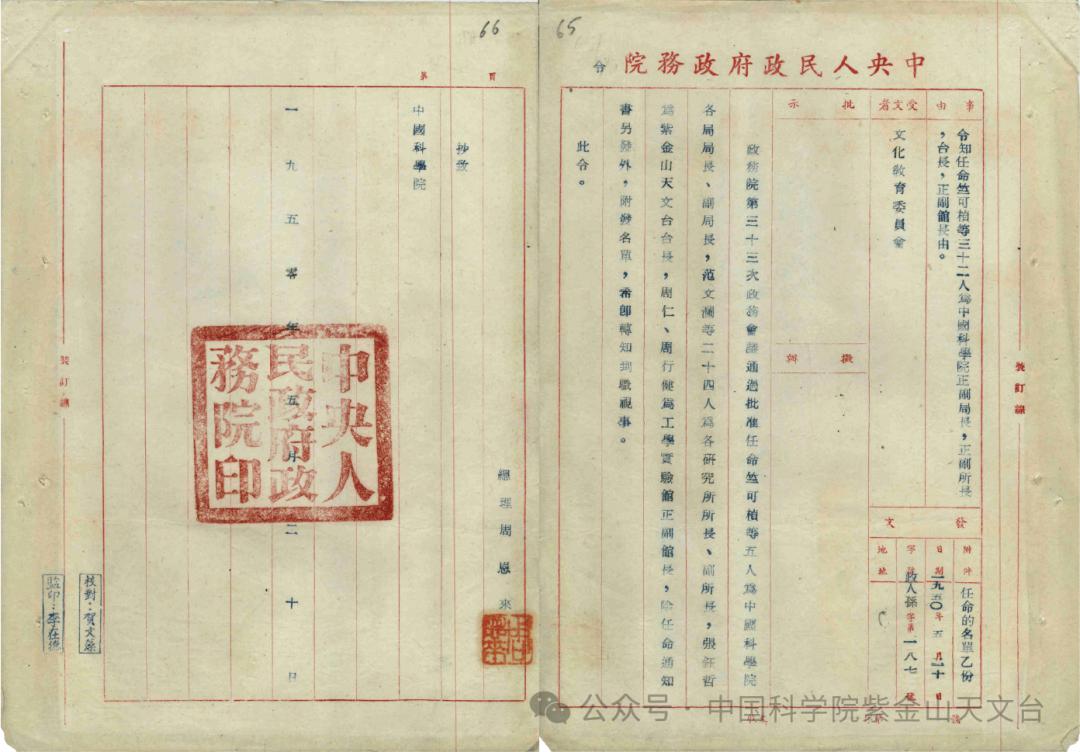

1950年5月20日,时任政务院总理的周恩来签署政令,任命中国科学院一批研究所的所长。其中天文研究所一改旧称,直接命名为紫金山天文台,同时张钰哲被任命为首任台长。

图1 张钰哲担任紫金山天文台台长的任命书

张钰哲是天文所第三任所长,在他之前有高鲁和余青松两任所长。对于紫台及其前身天文所,高鲁、余青松和张钰哲大体上代表了筹划、建设、拓展三个重要的历史阶段,他们是回顾紫台(天文所)历史的主线人物。

高鲁(1877.05~1947.06)是福建长乐人,从比利时留学归国后,受蔡元培举荐,于1912年出任北洋政府教育部中央观象台(位于今北京古观象台)台长,在这里,高鲁于1922年10月30日创建了中国天文学会。

当时的世界天文学正在迅猛发展,高鲁深感中国亟须奋力追赶,要务之一就是建设一座中国自己的大型现代天文台。他满腔热情地付诸行动,一边利用各种机会奔走呼吁,一边还实地考察了北京西山,寻找合适的建台地址。然而在动荡的时局下,他的梦想终成镜花水月。1927年南京国民政府成立,高鲁追随蔡元培来到南京,开启新的事业起点。1928年2月,中央研究院天文研究所成立,高鲁出任代理所长。

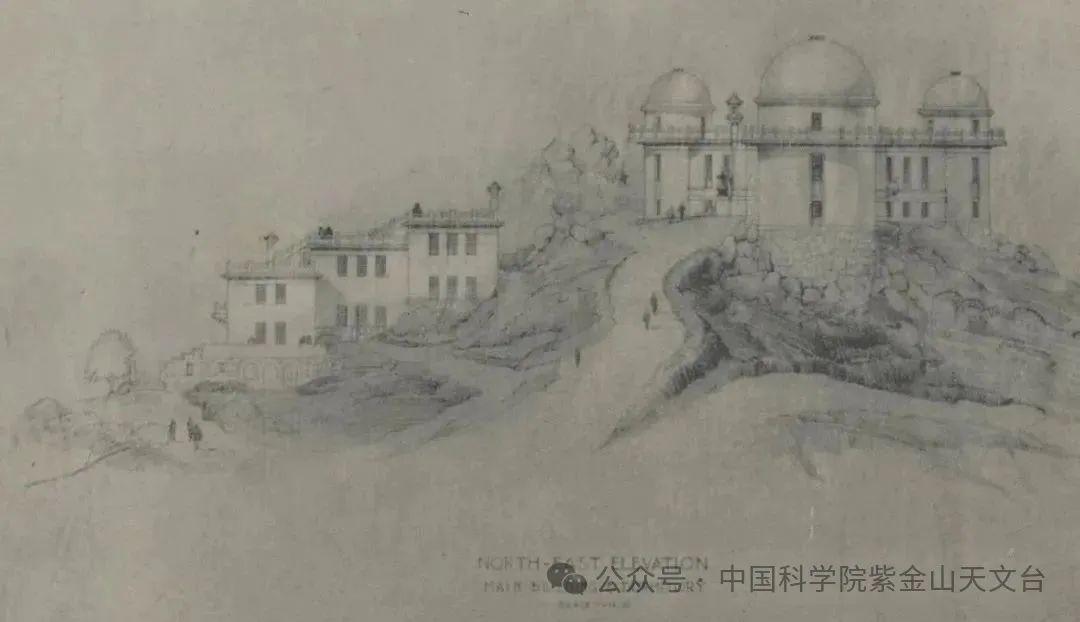

图2 杨廷宝设计的紫金山天文台侧面图

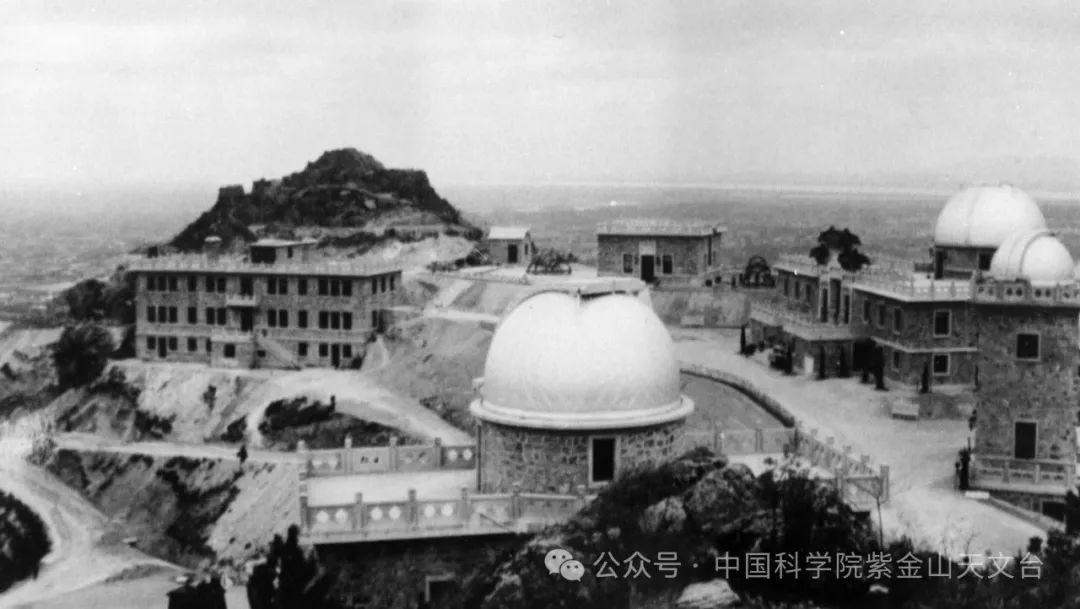

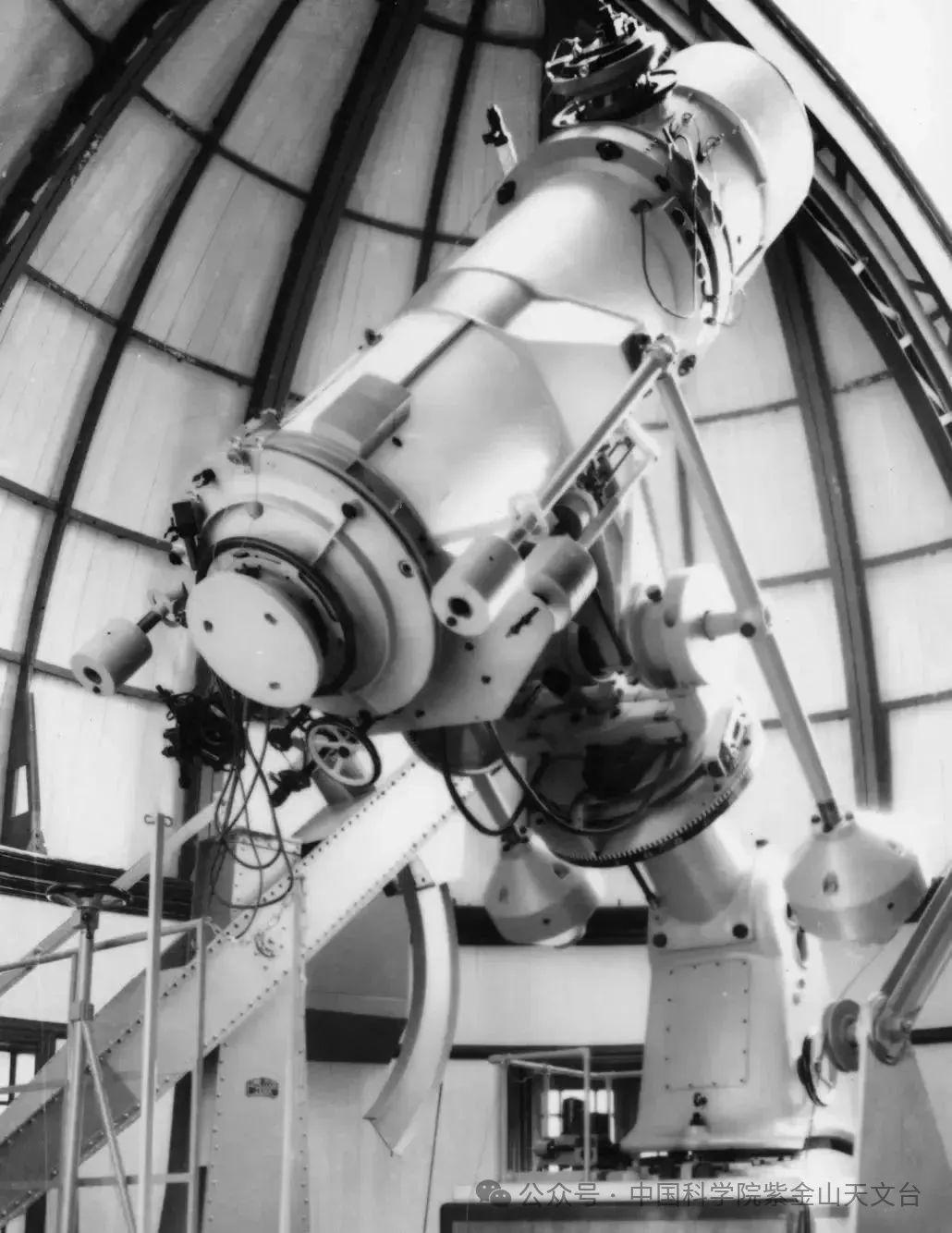

天文台由著名建筑学家杨廷宝担纲设计初稿,余青松在建设过程中也施展建筑才华,根据实际情况加以修改调整。整个建设过程经历了曲折困难的4年,幸而得到政府以及高鲁、蔡元培等的鼎力协助,总算渡过重重难关。1934年9月1日,世人瞩目的紫金山天文台宣告落成,天文研究所和中国天文学会随即入驻办公。原本荒芜的天堡峰山头,开天辟地般出现一个现代化的天文基地,观测室共有4座,最大的望远镜是口径60厘米赤道式反射望远镜,具有可切换的双焦点,可进行照相观测,是当时亚洲首屈一指的先进望远镜。整个紫金山天文台也堪称当时亚洲最具规模、最为先进的天文台,它是中国人自己设计、建设的第一座综合性现代天文台,成为中国天文史上一个重要的里程碑。

图3 建成之初的紫金山天文台全景

抗战期间天文所西迁昆明,余青松在凤凰山又设计建设了一座小型天文台,成为今天云南天文台的前身,这是余青松为中国建设 的第二座天文台。不久他离开天文所,数年后又赴美从事天文研究和教育, 终老于胡德学院。

1941年1月,中央研究院聘请中央大学教授 张钰哲接替余青松 ,担任天文所第三任所长。张钰哲( 1902.02~1986.07) 是福建闽侯人, 在芝加哥大学学习天文时 ,发现第1125号小行星并将其命名为 “中华” , 这是中国人发现的第一颗小行星。心怀祖国的张钰哲以“科技学应家国需” 自勉,1929年取得博士学位后立即回国效力,担任中央大学教授,兼任天文所的通讯研究员。

图4 紫金山天文台落成时最大的望远镜,60厘米口径反射望远镜,双焦点设计。

天文所从昆明回迁南京时,天堡城山头上战争的硝烟刚刚吹散,幸存的建筑则已千疮百孔,只能先进行一些力所能及的修缮。时间慢慢来到1949年,接下来的一段日子对天文所乃至整个中央研究院来说,表面上格外安静,然而战争的风云再次日渐浓密,江岸的炮声似乎隐约可闻。每个人的心底都如同江水般波浪起伏,一道必答题摆在了面前:留在大陆,还是漂泊台湾?

最终,天文学家们选择了留在可以为国家和人民效力的地方。天文所在紫金山上迎来了南京解放,迎来了新中国成立,迎来了中国科学院建立,迎来了1950年5月20日更名为紫金山天文台。

新中国百废待兴,天文领域也不例外。紫台在张钰哲带领下,以全国一盘棋的格局和无私奉献精神,担负起为天文事业擘画蓝图、布局建设的重任。在紫台的规划建设或是支持推动之下,北京天文台、北京天文馆、南京大学天文学系、南京天文仪器厂等相继新建;上海天文台、云南天文台先后独立发展;此外紫台还负责中国科学院人卫观测系统28个台站的业务管理,其中包括今天的长春人卫站和新疆天文台。经过大约20年的发展,中国天文学的基本格局初步奠定,为今后的长足发展打下坚实基础。同时,紫台自身在张钰哲的领导下不断开拓,开创和发展了行星科学、人造卫星动力学、毫米波射电天文、空间天文等新的学科方向。

为天文事业奉献一生的张钰哲,曾在8岁时目睹哈雷彗星,在心中埋下天文学的种子;耄耋之年,他在紫金山上与回归的哈雷彗星再次相见,并互道永别。

图5 今天的中国科学院紫金山天文台紫金山园区

今天的紫台,本部设在南京的仙林,主要的观测设备分布于江苏、青海、云南、黑龙江、新疆等地,太空中还日夜翱翔着紫台牵头研制并负责运行的我国首颗天文科学卫星——“悟空号”、我国首颗太阳综合观测卫星——“夸父一号”。此外,行星科学与深空探测、空间目标与碎片观测研究、毫米波与亚毫米波天文、高能时域天文、历书天文等,也是紫台的特色和优势研究领域。

紫金山上这座年逾90岁的天文台,现在是中国科学院紫金山天文台下属的一个台站。这个一代代天文人挥洒过汗水、奉献过才智的地方,如今已完成科研使命,转型为科普基地和全国重点文物保护单位,传播科学和人文精神,传承天文探索的火种。

图6 现在的中国科学院紫金山天文台本部所在地,紫台仙林园区

文章首次刊载在《天文爱好者》杂志,有删改。

作者简介

张旸 中国科学院紫金山天文台副研究员

编辑:王科超