2025年4月26日,上海市普陀区青少年教育活动中心曹杨校区化身为创意迸发的“未来工坊”,来自全区30余所中小学近200名小创客在此展开智慧角逐。第十届海峡两岸青少年创客大赛暨第十一届上海创客新星大赛普陀区活动聚焦“科技赋能生活”与“文化创新传承”,涌现出一批兼具实用价值与人文关怀的创意作品,展现了青少年解决真实问题的创造力与行动力。

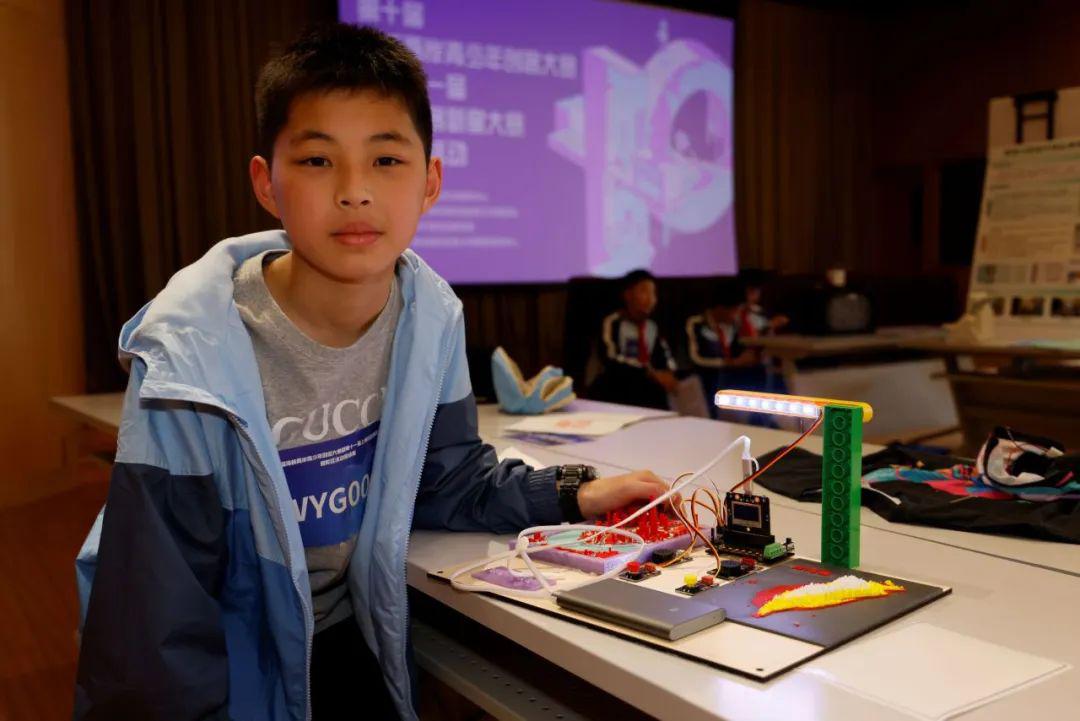

在“趣味智造”展区,创意火花四溅,从充满奇思妙想的外观设计到智能硬件的巧妙嵌入,小创客们玩转大脑、大胆造物的实物作品惊艳亮相。来自中远实验学校的陈逸航、王煜之、王珞萧团队带来的《元件智控分类小专家》引发关注,三位学生从学校创客教室的日常观察出发,针对电子元件分类混乱的问题,设计出一款智能分类装置。“我们在制作机器人时经常拿错电阻和电容,耽误时间不说,还可能烧坏电路板。”队长陈逸航现场演示时介绍,装置通过图像识别技术可区分25种电子元件,并联动指示灯提示对应收纳格。

上海市宜川中学吕奕诚、刘媛琪团队创新研发的多模态AI驾驶疲劳监测系统,通过视觉识别与心率分析的双重智能融合,实现高精度实时预警,展现普陀少年在人工智能领域的创新突破。

“摇一摇头,簪花就会用闽南语讲谚语!”在“文韵智创”展台,华东师范大学第四附属中学王玎玲、苟君卓打造的《智能头顶花园》将非遗簪花围变身“可穿戴文化课堂”,两位女生受央视非遗纪录片启发,耗时三个月研究泉州传统簪花技艺,最终以“四向八蕊十二枝”纹样为基底,将运动传感器、语音模块与绢花结合,每朵花里‘藏’了传感器,摇头幅度不同,触发的灯光和谚语也不同。

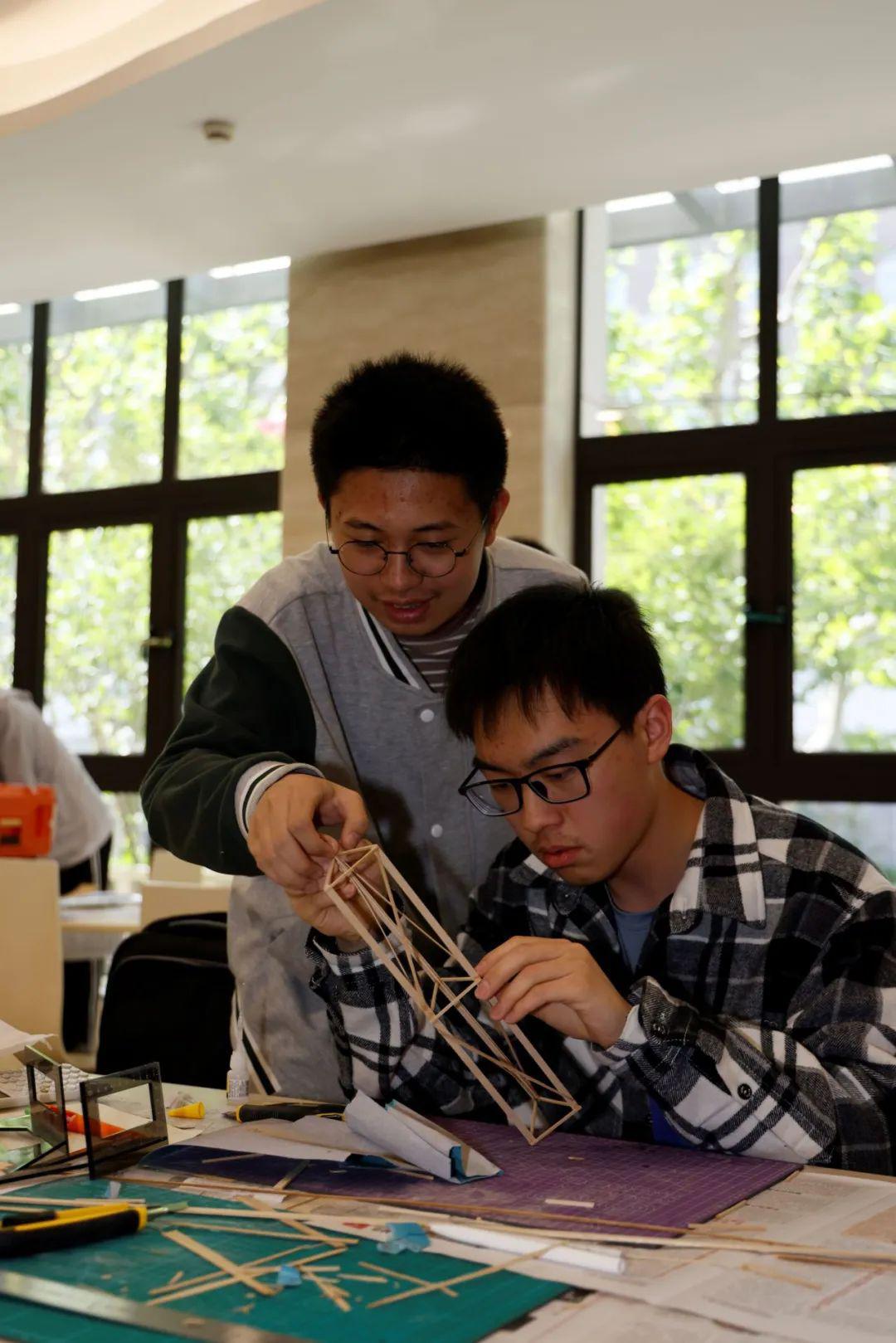

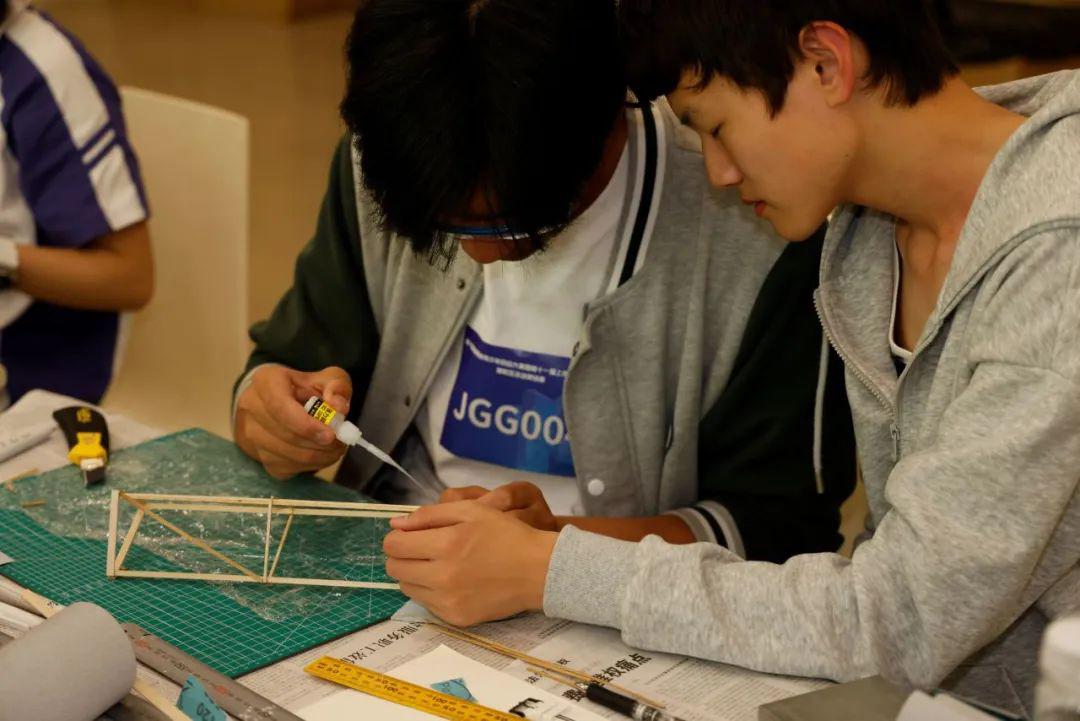

活动现场,创客精神渗透每个细节,结构挑战赛比赛现场气氛紧张而热烈,选手们分工协作,争分夺秒地搭建桐木结构,小创客们双手不停,有的专注于结构核心部件的组装,有的则精细调整连接点的角度。他们眼神专注,额头渗出细密的汗珠,却无暇擦拭。

作为普陀区青少年科技创新品牌活动,本届大赛共收到329件参赛作品,创历届新高。正如参赛学生在采访中所述:“科技创新不是高不可攀的竞赛,而是每个人都能参与的‘问题改造行动’。”这场属于青少年的创意狂欢,正为普陀区播撒下无数颗未来创新的种子。

供稿:科普组

审核:主任室