作为以量化和数学方法为主来测度科学的一门学问,科学计量学已经成为科技政策研究不可缺少的方法性支撑工具,然而对其进行科学测度的质疑声音也从未停止过。本文试图从科学计量学源起和发展的复杂历史背景中去把握这门学问的特点和价值,厘清其与科学学、科学技术史、科学社会学、科学哲学、文献计量学、科技政策研究、计算社会学之间复杂而又有秩序的关联和脉络,强调科学计量学只有在跨学科研究范式中,才有可能实现其工具理性和价值理性的统一,从而更为客观有效地测度科学,从而为提供科技发展洞见提供有力支撑。

本文的主要观点是,科学计量学源于对科学与社会关系的系统性思考,这既包括知识论视角的科学自身,又包括社会学视角的科学活动;科学计量学是科学学强调用科学的方法来研究科学的重要特征之一,而其有效应用的前提是将科学视为可以测度的信息;随着大数据大模型的发展,科学计量学迅速融入其中,逐渐兴起的计算社会学正在将更广泛的科学相关信息纳入其中,对于将复杂的科学清晰化是有很大积极意义的;然而,作为科学学的定量研究方法,科学计量学仍然要纳入到科学学支撑的科技政策框架当中,因而必须考虑到工具理性和价值理性的统一,而这就要求对科学计量学的发展更加要关注多源数据基础设施建设、本体论和方法论的统一,不能脱离科学社会学、科技史、科技哲学、科技政策等质性研究的阐释和分析。

作为以量化和数学方法为主来测度科学的一门学问,科学计量学已经成为科技政策研究不可缺少的方法性支撑工具,但对其质疑的声音自其诞生之日起就没有停止过,这些质疑几乎都直接指向其能否准确测度科学,即测度结果能否反映“真实”的科学世界。

“科学”是多维复杂的,有宏观与微观的尺度之分,也有知识体系、研究方法、思维方式、社会建制和社会文化的社会属性之分。科学的这种复杂性意味着仅仅依靠量化和数学方法是难以实现对科学世界的全面客观反映,但这并不能否认科学计量学存在的价值和意义。雷迭斯多夫(L. Leydesdorff)认为对科学计量学的否定是就其具体方法和结果而言的,不能因此否定其在认识论上的“科学发展是可以测度的”这一论断。早在1969年纳利莫夫(V.V. Nalimov)创造的“科学计量学”这一术语,就是将科学视为信息过程,将其定义为对这种信息过程进行的量化分析,即将“科学”定位在“信息”,而信息是可以被测度的,测度信息的意义在于减少不确定性。从这个意义上来说,有效利用科学计量学可以减少对科学活动认识的模糊性,事实上,创造科学测度新指标从来就没有停止过。然而,随着数据分析技术的发展,科学计量学从关注数理统计指标逐渐扩展到网络指标,从对“实体”要素的关注扩展至对结构的关注,从侧重科研评价扩展至知识发现,从结构化数据分析扩展至非结构化数据挖掘……。无论量化方法如何变化,我们都不能忽略普赖斯(Derek J.de Solla Price)于1978年为Scientometrics期刊撰写的发刊词中明确指出的,无论我们在理解科学家的生产力以及科学创造力的机制和模式方面多么成功,我们仍然需要历史学家、社会学家和科学心理学家来进行那些无法用测量指标表达的分析。

随着科学活动的复杂性和开放性日益提升,科学活动的表征物日益丰富,同时科学对经济与社会的影响日益深远,作为测度科学的科学计量学也面临不小的挑战。本文试图从科学计量学源起和发展的复杂历史背景中去把握科学计量学的未来,理清它与科学学、科学技术史、科学社会学、科学哲学、文献计量学、科学计量学、科技政策研究之间复杂而又有秩序的脉络,强调科学计量学工具理性和价值理性的统一,从而促进科学计量学更好地服务于科技政策研究。

1 东欧兴起科学与社会的研究议题

尽管在17世纪末至18世纪的科学启蒙时期,人们就开始关注科学对人类社会进步的作用,但直到世界大战期间,战争对科学的需求和科技对战争的推进才使得科学受到了公众和政府前所未有的关注。尤其是在波兰学术组织与政府的支持下,一批关心国家建设的杰出学者涌现出来,指出“用科学的方式来研究科学正在兴起”。奥氏夫妇(M. Ossowska, S. Ossowski)在1935年发表了The Science of Science一文,阐述了这一领域的研究纲要,并将这一领域命名为“科学学”。

波兰轰轰烈烈的科学学研究进程因1939年被德国占领而中断,同时期在俄罗斯兴起了旨在对科学知识、理论、方法和科学哲学进行系统研究的科学学(俄文naukovedenije)。与波兰相比较,俄罗斯的科学学更关注作为科学自我意识的科学思想史研究,以强调“精确科学(exact science)”的革命力量。1931年,时任科学技术史研究所主任的布哈林(Nikolai Bukharin)率团参加在伦敦召开的科学技术史大会,提出科学发展受社会、经济和政治因素深刻影响,同时发生的格森事件对参会的西方科学家产生了强烈反响与巨大震动。布哈林是将科学学理论与实践贯通起来的不可忽视的人物。其科学学思想从一开始就是围绕着对“计划手段促进科技发展是否必要,能否有效,是否应当等现实问题而展开的”,他不仅在理论上给予了充分的论证,在实践中也不遗余力地通过政策制定和执行来推进理论与实践的结合。

然而,随着1937年的政治大清洗,布哈林倒台,苏联这一阶段的科学学研究也随之逝去。

2 英美对科学的系统性反思

苏联的科学学研究意外地引发了英国科学界的兴趣,将科学作为一种社会现象进行研究开始兴起。一批关于苏联科学实践和从马克思主义视角讨论科技史的书籍涌现出来,贝尔纳(J.D.Bernal)是这股潮流中的代表者,他认为英国科学家对辩证唯物主义的兴趣真正开始于1931年举行的伦敦国际科学史大会。作为战略科学家,贝尔纳早在1938年就发表了题为“科学的社会功能”的文章,阐释了科学对社会的战略地位和巨大作用。为了更充分的论证,1939年出版了传世之作《科学的社会功能》,开创了对科学社会系统的科学分析,从“科学现在所起的作用”和“科学所能起的作用”两个方面强调科学反身性。《科学的社会功能》这本书收集了广泛的定量指标和实证数据,以说明通过支持系统性组织科学研究来增强其社会功能。

20世纪的30年代,“科学”还只是受到少数具有人文主义情怀的自然科学家所关注,美国社会学家默顿(Robert K. Merton)具有“意外巧获性(Serendipity)”。奠定科学社会学的重要基础之作《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》(默顿,1936)采用定量分析和定性分析相结合的方法,对科学技术在诞生初期的社会历史背景进行了深刻的分析和诠释,他最早将科学、技术与社会(Science, Technology and Society, 或STS)三个术语放在一起使用。这篇论文主要是在著名科学史学家萨顿的指导下完成的,严格地说它只能算是科学社会史的研究。1942年,默顿出版了科学社会学的奠基之作《科学的规范结构》,他提出了科学家的行为规范(norms of science),这些规范有助于确保科学研究的可靠性和有效性,并促进了科学知识的积累和传播。同期,科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn)的重要著作《科学革命的结构》(1962年)以及科学学家普赖斯的《小科学,大科学》(1963年)相继问世,在相当大程度上推动了人们对科学社会学学科的认同。

贝尔纳和默顿对科学的研究都与历史分析密切相关,相比之下,美国研发委员会主席范内瓦·布什(Vannevar Bush)的研究更多地与他领导战时美国军事科研的经验相关。尤其是他于1945年撰写并提交给杜鲁门政府的报告《科学:无尽的前沿》,被视为美国科学政策的“开山之作”。该报告呼吁政府资助的科学需要集中管理,并且要避免政治问责,科学对于实现国家卫生、国防和经济目标至关重要。布什适时拓宽了“基础研究(basic research)”术语的内涵,促进了科学家和政治家之间的妥协,即科学研究既能满足科学家的好奇心,也能满足国家需求,避免了科研资助只是科学家受益的狭隘观点。这份报告使“政府资助科学研究”进入美国政策话语体系,从20世纪40年代到60年代,美国政府的研发经费支出增加了十倍以上。

布什的报告不仅影响了美国政府对科技的态度,也在英国引发了热烈的讨论,成为政治辩论的重要话题。贝尔纳仍是大讨论中的关键人物,他主张英国应该加大对科学研究资助,并建议改革科学研究的组织结构和管理方式,以更好地促进科学发展及其应用。1964年,马凯(Allan Mackay)和戈德史密斯(Maurice Goldsmith)组织了十五位诺贝尔奖获得者和著名科学家撰写论文,出版了论文集《科学的科学:技术时代的社会》,以纪念贝尔纳的《科学的社会功能》发表25周年,同时也成立了旨在促进科学社会学发展的科学基金会。在这本论文集中,贝尔纳倡导创立一门“科研战略学”,“要想把科研效率略微提高一点点儿,就必须有一种全然不同的新学问来指导,这就是建立在科学学基础上的科研战略学” ,并强调科学学研究的范围必须是宽阔的,它必须包容科学的社会问题和经济问题。

3 文献计量和科技情报检索的并行发展

布什在发表《科学:无尽的前沿》的同一年,还写了一篇“As We May Think”的文章,他指出科学活动专业化和快速扩张,使得及时获取和掌握科学的最新进展变得很困难,科学家们应该解决知识储存与获取的问题,他在文章中描述了一种归档检索系统(memex)。事实上,贝尔纳早在1939就已经提到了关于科学交流的问题,指出“每一个工作者理应可以得到一切有关的资料,而且资料数量还和相关程度成比例……这就意味着要建立一个系统,或者说服务体系,来对科学情报进行记录、归档、协调和分配。实际上各国科学家已经考虑到这种方案了”。

大学和科研院所中的图书管理人员已经关注到这方面的问题,并做出了一些卓有成效的工作。在图书管理领域编制文献索引工作的发展,主要受到源于1873年编制的法律先例索引Shepard’s citations的启发。比利时目录学家保罗·奥特勒(Paul Otlet)创办了国际书目研究所,并于1905年公开发表了“通用十进制图书分类法”。英国动物学家科尔(Francis Joseph Cole)和博物馆馆长伊尔斯(Nellie Barbara Eales)研究了1543-1860年所发表的比较解剖学文献,对有关图书和期刊文章进行统计,并按国别加以分类,开辟了统计书目学(bibliography),后来发展成文献计量学(bibliometrics)(该术语由Alan Pritchard于1969年创造)。受此启发,随后出现了文献计量学的三大定律。美国化学家格罗斯兄弟(P.L.K.Gross & E.M.Gross)于1927年根据被引频次列出了化学教育核心期刊列表,为引文分析奠定了基础。美国语言学家齐普夫(George Kingsley Zipf)于1932年提出词频分布的齐普夫定律,现已广泛应用于文献计量学之中。英国文献学家布拉德福(Samuel Clement Bradford)于1934年提出了定量描述科学论文在相关期刊中“集中-分散”状况的经验规律,即“布拉德福定律”。

美国科学家积极响应布什的呼吁,积极解决知识储存与获取的问题。1951年毕业于哥伦比亚大学化学专业的加菲尔德(Eugene Garfield)在参加约翰霍普金斯大学的韦尔奇医学图书馆的“医学文献索引”军方项目小组(该项目旨在提高文献检索的质量和效率)期间,发明了用打孔卡建立检索和文献索引的方法。1953年,他参加了第一届科学文献大会的机器方法研讨会,了解到了Shepard’s citations,1955年在SCIENCE上发表《Citation Indexes for Science》文章,介绍了他的科学引文索引这一创造性的想法。1956年注册成立一家小公司DocuMation,推出一个了解最新科研进展的工具《期刊目录快讯》(Current Contents),贝尔实验室是它的第一个大客户。

4 科学学走向科学计量学

苏联、波兰、匈牙利等东欧国家的科学学研究在20世纪60年代非常活跃,对科学管理的研究热情不断高涨。1966-1969年期间,苏联和波兰学者多次联合召开科学学研讨会,对苏联科学计量学的发展影响很大,其中乌克兰科学院的多勃罗夫(G.M.Dobrov)和科学技术信息研究所VINITI(Научно-техническая информация)的纳利莫夫是其中的代表人物,他们都十分注重将概率论应用于科学测度。1967年,由戈德史密斯领导的科学基金会与瑞士CIBA基金会在伦敦共同组织了“Decision Making in National Science Policy”的大型国际会议,各国的“科学政治家”积极参与其中,多勃罗夫在大会上指出研究科学知识的生产过程、科学组织形式的优化、科研工作的效率,解决这些问题必须综合运用描述和数量分析方法。深受普赖斯文献增长曲线的影响,纳利莫夫带领年轻人在20世纪60-70年代发表了一系列的成果,与切尔诺娃(N. A. Chernova)合作发表了关于极值试验规划专题报告,勾画了在1950-1965年间文献数量增长指数曲线,与格兰诺夫斯基(Yu. V. Granovsky)和阿德列尔(Yu. Adler)合作论述了试验数学理论信息体系是文献增长曲线的理论基础,与穆里钦科(Z. M. Mulechenko)合著《科学与生物圈:两种体系的比较尝试》一书,与科尔顿(E. Colton)合作撰写《科学信息的地理分布》,阐述计量方法在科学学中的作用。终于在1969年,纳利莫夫与穆里钦科出版了世界上第一部运用数学方法研究科学发展历程的专著《科学计量学:作为信息过程的科学发展研究》,成为苏联和东欧学者研究科学系统的理论基础。遗憾的是,由于语言带来的传播限制,纳利莫夫首创的“科学计量学”这一学科名称(俄文Наукометрия)并未立刻引起国际学界关注,直到1971年由美国军方(Foreign Technology Division of the US Air Force)翻译而来 。有一个背景需要提及,苏联于1957年发射首颗人造卫星令美国政府十分恼火,并在一定程度上归咎于美国科研系统对苏联科技发展监测不利,因此加强科技情报获取能力自此成为美国政府的一项重要工作。1971年,美国Air Force Magazine中出现了对莫斯科于1952年成立科学技术信息研究所VINITI的介绍,这也表明科技信息管理和交流在当时学界和军界是非常重要的,这涉及到跨国的科技合作和信息共享。1971年,纳利莫夫与普赖斯在莫斯科召开的国际科学史大会上首次会面,在学术上做了面对面的热烈交流,二人在学术研究方面还是彼此熟悉和欣赏。

普赖斯关于科学学最经典的两本著作是《巴比伦以来的科学》(1961年)和《小科学,大科学》(1963年)。前一本书虽是一部科学史实例研究著作,普赖斯却有意用了比科学史学更宽泛的“科学人文学”(The Humanities of Science)作为后记题目;而后一本书侧重于将物理学模型与方法应用于科学活动的定量研究,普赖斯用了“科学学的序幕”(Prologue to a Science of Science)作为第一章的题目。在纳利莫夫创造“科学计量学”这一术语之前,普赖斯对科学学的描述是有科学计量学指向的,他将科学学定义为与科学发展规律相关的科学指标,以使现象学解释成为可能。但后来普赖斯明确科学计量学并不能取代科学学,他在1978年为Scientometrics期刊所写的发刊词中,仍使用“science of science”术语,指出:“科学计量学决不排斥其他一切研究科学的方式。无论科学引文分析如何成功,它也决不会取代人类理智的判断,我们也不打算这样做。”普赖斯认为科学计量学的主要目的是用数学方法对科学进行分析。他也清楚地指出,无论我们在理解科学家的生产力以及科学创造力的机制和模式方面多么成功,我们仍然需要历史学家、社会学家和科学心理学家来进行那些无法用测量指标表达的分析。

随着加菲尔德科学引文索引的发明,科学计量学由数理统计走向引文分析。普赖斯于1965年发表《科学的科学》一文中指出,“出人意料的是,作为一项处理科学文献的引文索引法的副产品,可以应用于贝尔纳提出的科学发展的网络模型,借助这种网络模型,人们就可以用图论和矩阵的方法来加以研究。它似乎还向人们暗示,论文一定会聚集成团,而形成几乎绘制成地图的(显示出拥有高地和不可逾越的沼泽地)‘陆地’和‘国家’”。同年,普赖斯在此基础上,以加菲尔德的SCI为数据来源,发表了著名的文章《科学论文的网络》,尝试概述世界科学论文网络的总体特征,勾画出将每篇已发表论文和与之有直接关联的其他论文链接起来的科学论文网络。从此开创了以引文分析和网络分析为基础的科学计量学新阶段。加菲尔德于1964年本人也力图用自己编制的引文索引探索科学文献发展脉络的编年历史图谱,而后开发了强大的HisCite引文分析工具。之后,亨利·斯莫尔(Henry Small)于1973年创造性地提出了论文“共引”的概念和共引分析的方法,以1971年的SCI数据库为数据来源,手工绘制了粒子物理学领域高被引论文的共引网络图谱。这些拓展了引文分析,为进而产生科学知识图谱,奠定了深厚的理论基础。2009年,加菲尔德在讲到“从科学学到科学计量学”的历史过程时,强调普赖斯是继科学学奠基人贝尔纳之后,把科学学提升到定量分析阶段,并形成科学计量学的开创性人物。

值得赞誉的是匈牙利化学家布劳温(Tibor Braun)于1978年联合英美和苏联的科学学、文献计量学、科学计量学等多国学者,创办了一本真正的国际学术期刊Scientometrics,以纳利莫夫发明的科学计量学术语为名,并让它广泛传播和公认。该期刊初创主编包括匈牙利的贝克(M.T.Beck),苏联的多勃罗夫,美国的加菲尔德和英国/美国的普赖斯,匈牙利的布劳温为执行主编,这本期刊将东西方两种相对独立的科学计量学范式连接了起来。一个是英美派系,即通过文献计量学将科学史与社会学相结合,另一个是在苏联发展起来的马克思主义科学研究传统。布劳温进行科学计量学研究的动机直接源于对科研评价的不满,他“曾在一篇文章中回忆起七十年代初期参加科学院化学学部的一个专家委员会进行化学科学评议的情景,他说他一直意识到这种评议有很大的主观性并为此而深感不安”,他随后发表了很多论文多是以科学文献为对象,研究科研产出、科学家个体及集体的科学生产率,为匈牙利国家科学发展战略和决策提供数据支持和参考。

在Scientometrics期刊推出的1978年,一批先进的历史学家、科学哲学家和社会科学家出版了论文集Towards scientific Metrics: The Emergence of scientific indicators,提出了新的思考。他们发现侧重于宏观层面的科学文献计量分析在解释科学实践方面作用有限,因而科学社会学由此更多地转向微观分析,关注科学家在实验室中的行为。由此,聚焦于科学交流的科学计量学指标更接近于图书馆和信息科学,与科学社会学相距甚远。基于定量研究进行科学技术洞见和评估的文章逐渐增多,这类文章多发表在Research Policy、Research Evaluation、Technology Analysis & Strategic Management等期刊上。在这些不同研究力量的推动下,以科学技术为研究对象的科学学研究逐渐分化,形成以定性为主的“科学知识社会学”和以定量为主的科学计量学和科学指标研究,这种分化都清晰地呈现在贝尔纳奖和普赖斯奖的设置及其获奖者的研究兴趣中。

值得注意的是,科学计量学的指标在评估方面的使用已经渗透到学术环境中,并对学术生态产生了影响。高校和科研组织的资源分配、科研人员个体的职业成长、甚或科学交流文化都越来越受到发表和引用等定量测度的指标的影响。尤其是2004年上海交通大学发布《世界大学学术排名》(ARWU)更是进一步强化了这种定量评估。发文数量、引用数量、期刊影响因子、H指数、g指数、Altmetrics指标都可以通过在线搜索或几个主要的大型文献数据库中方便获得,这些指标已经广泛应用于大学、科研机构以及相关部门中。尽管过多依赖既定的定量指标进行科研评价的弊端也日益明显,负责任的同行评议仍是科研评价的根本,但是科学量化的分析一定是同行评价不可或缺的辅助手段,因为科学计量学的科学使用和附以恰当的科学社会学阐释仍是能够减少对科学和科学活动认识的模糊性的。

5 网络分析推动科学计量学走向科技洞见与预测

由计算机、应用物理和社会学领域发展出来的复杂性网络和社会网络分析方法很快就被科学计量学家应用于对科学数据的分析。美国社会心理学家米尔格兰姆(Stanley Milgram)于1967年通过社会网络人际关系的“六度分隔”试验而发现著名的“小世界”现象,逐渐引起数学家、物理学家、社会学家和计算机学家对复杂网络结构与机制研究的兴趣。1990年代,基于小世界理论的复杂网络模型建立起来,并应用于科学中无所不在的复杂网络的拓扑结构和非线性动力学研究。美国社会学家格兰诺维特(Mark Granovetter)于1974年提出的社会网络“弱连接优势”理论引发学界关注,哈佛社会学家怀特(Harrison C. White)和伯曼(Scott A. Boorman),弗里曼(Freeman L C),以及贝克曼(Berkman L.F.)和柯恩(Cohen S.)等学者开展了社会网络分析的理论综合、数学模型建构和实证研究。1994年,美国学者魏斯曼(Stanley Wasserman)和范斯特(Katherine Faust)所著《社会网络分析:方法与应用》,进一步扩大了社会网络分析在社会科学界的影响与应用。

实际上,科学计量学关于引文网络的研究,同复杂网络、社会网络的研究几乎是同时起步。运用统计分析的方法揭示引文网络结构的复杂特征与形成规律,其中研究和论证的反映有关科学文献定量规律的洛特卡(AJ.Lotka)定律、齐普夫(G K.Zipf)定律和帕累托(V.Pareto)定律,在数学形式上都呈负幂律分布的特征,说明引文网络结构同样具有一般复杂网络的无标度(scale free network)特征。网络分析中的结构洞概念和路径算法的提出极大地推动了科学技术发展的洞见和预测研究。由于计算机技术与一系列网络分析软件技术的发展,为复杂网络系统和社会网络分析在引文网络研究中的结合与应用创造了条件,尽管基于科学文献数据进行的网络分析方法,早期并不旨在发展科学学。美国学者纽曼(M. E J.Newman)用复杂网络方法对生物医药、物理学和计算机科学等领域的科学合作网络结构进了研究,通过中心性的测量来确定科学合作网络中最有影响的科学家,认为中心性高的人对整个网络中信息流动和知识传播产生的影响也最大;并揭示出科学合作网络的结构具有复杂网络的高集聚和小世界等特性;同时以加权网络(weighted networks)的观点分析了合作网络的结构特征。1989年,社会学家哈蒙(Norman P. Hummon)把社会网络分析中的路径概念引入引文网络,通过搜索算法提出了引文网络中的关键路径算法 。

自1980年代以来,融合了人机交互、数据挖掘、图像技术、图形学、认知科学等诸多学科理论和方法的信息可视化技术获得长足的发展,并与引文网络分析的结合推动了科学知识图谱的发展,并相继开发了各具特色的工具,包括BibExcel、Bibliometrix R Package、CiteSpace、 Sci2 Tool、vosViewer、SCImago、HistCite、CitNetExplorer、BiblioTool、Excellece mapping、AlluvialGenerator、SCImago、Software and Data of Leydesdorff、CREexplore、Flourish、Gephi、Pajek、CytoScape、Ucinet等,从而进一步深化学界对科学洞见和科技预测的研究。

6 计算社会学推进科学学大数据建模

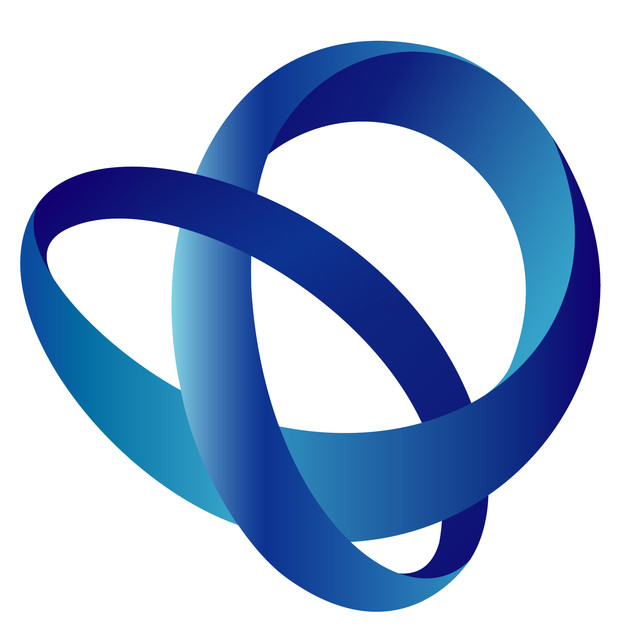

随着科学决策的复杂性增加和数据获取和分析能力的增强,美国科技决策部门在本世纪初兴起了对科技政策的循证研究,一个旨在通过科学、定量的方法,以及计算机和数学工具的运用,深入研究和理解社会科学中的各种问题的学问,即计算社会学(Computational Social Science)也随之逐渐兴起。计算社会学是社会学与计算机科学和工程领域的交叉融合而形成的一门新兴的交叉学科,是社会科学在大数据时代所呈现出的新发展、新路径和新范式。计算社会科学基于大规模行为数据、社交网络数据、人口统计数据或其他数字化资源档案的可获取性,通过应用计算技术和大数据分析技术,从而提升理解传统社会科学方法难以理解的、复杂的社会现象,目前研究集中于大数据的获取与处理、社会统计和计算建模三个方面(图1)。

图1 计算社会科学研究主题图谱

(关键词出现频次≥5,共计417个节点,5455条连线)

随着科技文献数据源的增多和质量的提升,以及人们对科学技术活动系统性认识的迫切需求,科学学大数据的概念应运而生。计算社会科学利用最新的计算机科学技术,通过搜集和分析科学家进行科学研究、交流、发表学术成果等数据形成的数字轨迹,建立科学学研究的多源数据,综合运用社会统计和计算建模的方法,更为深入地探究科学、技术和创新之间的内在机制。美国巴拉巴西(Albert-LászlóBarabási)和王大顺教授团队近些年来发表了一系列的基于科学大数据的计算社会学研究,尤其是在理解科学家职业发展、科研团队建设科学影响力等方面做出积极又有趣的研究。它有望解决当代科学计量学面临的挑战,以帮助人们更深入理解科学、技术、工程和社会之间的互动关系和作用机制,真正实现增进人类未来福祉。

7 结语

作为科学学的量化研究方法,科学计量学也正在融于大数据时代。随着科学数据和社会数据的可获取性和大数据算力的提升,逐渐兴起的计算社会学正在试图弥合本是同源生、却又越走越远的科学计量学和科学社会。但作为一门支撑科技发展战略与政策的理论性和方法性学问,仍然面临着一些值得提出来的挑战。

首先,作为科学学的量化研究方法,科学计量学不能脱离科学社会学、科技史、科技哲学、科技政策等质性研究的阐释和分析。数据驱动的本质是变量思维,通过变量思维去习得科学思维,但不能让变量思维使你变得刚愎傲慢,量化分析是有适用边界的,科学计量学只有在跨学科研究范式下,才可能实现工具理性和价值理性的统一。

其次,科学的量化分析需要本体论和认识论的统一。本体论关注存在的本质,而认识论关注知识和认知的本质。科学大数据是科学技术活动及其认知结果的表征,数据分析是依据规则的“游戏”,它本身并无意义,只有将其与有着丰富经验认知的领域专家相结合,才能以赋能的方式发挥其富有实际意义的效能。

再次,科学大数据基础设施建设尤为关键。数据分析的结果依赖于数据的客观性、精准性和全面性,因而对应用于科技决策的与科学技术活动相关的数据收集、存储、管理、分析和共享的科学学大数据基础设施建设就尤为重要。尽管当前中国科学院和中国知网等拥有海量科技资源的机构已经做了大量工作,但在多源数据融合、数据精准标注、大模型建构、问题导向的数据个性化等方面仍需要很大的提升空间。

陈悦,大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室教授,博士研究生导师;谢俊杰,大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室博士研究生;王智琦,大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室助理研究员。文章观点不代表主办机构立场。

◆ ◆ ◆

编辑邮箱:sciencepie@126.com