Science

2025年3月22日下午,上海市青少年科学研究院与上海创客教育联盟携手推出的前沿高端科学技术普及教育及青少年创新创业主题系列活动(第九期第四场)如约而至。本场活动由洪涌清先生担纲主持,并有幸邀请到周曦民、吴晨涛两位专家,他们分别为广大青少年科技爱好者和科技教师们奉献了精彩的讲座。

主持人:洪涌清

外交部南南合作促进会上海办事处主任,上海市突出贡献专家协会知识产权专业委员会会长,中国驻匈牙利、芬兰、加拿大多伦多总领事馆原科技参赞外交官,上海市知识产权局原副局长

讲座伊始,洪涌清老师便开宗明义地指出,人工智能的发展离不开互联网、大数据和云计算三大技术基础,三者共同构成AI发展的基石。他强调,当前中国AI技术已与美国并跑,未来属于人工智能时代,掌握相关技术是必备能力,否则将如“数字文盲”般落后。洪老师简要剖析了互联网的全球架构(TCP/IP协议)、应用领域(如电子商务、远程办公)及社会影响(提升效率但伴随安全风险),并介绍了大数据与云计算的核心作用——通过分布式处理海量信息,赋能AI决策与创新。他呼吁学生重视基础学科的同时,尽早接触前沿科技,为未来竞争做好准备。

主题一:大数据时代的人工智能发展及应用分析

周曦民

复旦大学大数据学院 特聘教授

上海市突出贡献专家协会副会长及人工智能专委会主任

中国人工智能产业发展联盟专家委成员

周曦民教授以贴近生活的场景为切入点,向青少年生动地揭示了大数据与人工智能如何悄然改变世界。他指出,我们手中的手机都是“微型数据工厂”,内置的十多个传感器实时记录着图像、声音、步数甚至笔触压力。而智能汽车、风力发电装置等设备更搭载着数百个传感器,如同数字世界的神经末梢不断采集信息。这些海量数据通过物联网和云计算汇聚成庞大的信息库,支撑着我们日常生活中诸如导航定位、网购推荐等智能服务的运行。当同学们使用手机规划从上海到喀什的路线时,背后是云计算在全球数千万条道路数据中进行的毫秒级分析决策,精准地为用户规划出最优路径。

周曦民教授以“数字地球村”的革新视角,为青少年打开认知科技力量的窗口。他颠覆传统地理概念,将互联网比作“跨时空协作实验室”——波音客机的零件在全球30多个国家同步设计优化,中国制造的万吨巨轮与智能穿戴设备共享数据链路,这些鲜活的案例让跨国技术协作变得如同校园创客社团的线上项目共创般触手可及。在周教授的引导下,同学们重新审视日常科技:手机屏幕的每一次滑动都在生成触控数据,风力发电杆的每个传感器都在编织绿色能源网络,这些隐藏在日常场景中的“数据密码”,正是构筑智能时代的数字神经元。他特别强调,当代青少年既是“数字原住民”更是“未来架构师”,唯有理解智能手表与卫星导航背后的同源技术逻辑,才能在未来真正驾驭这场由数据驱动的文明变革。

在科技浪潮席卷而来的当下,周曦民教授为青少年系紧“数字安全带”:当手机导航精准指引放学路线时,定位数据可能正在绘制每个人的生活图谱;当AI绘画软件生成惊艳作品时,背后是数千台服务器在云计算中进行的万亿次参数训练。他用青少年熟悉的场景敲响警钟——就像骑自行车必须戴头盔,使用智能设备更要佩戴“数据防护盔甲”。那些点亮夜空的无人机表演、风靡校园的AI解题助手,其绚丽表象之下都涌动着由大数据熔铸的“数字血液”。

讲座尾声,周教授激励青少年以“科技探险家”的双重视角认知世界——既要像破解魔方般拆解智能手环中的生物传感玄机,也要如守护日记本密码那样捍卫数字身份的安全线。当虚拟与现实边界日渐消融,那些在AI艺术工作坊调试算法的少年、在智慧农场调试物联网传感器的学生,正在用跨界思维编织连接未来的神经网络。周教授预言,唯有掌握“数字六艺”(编程思维、硬件拆解、数据伦理、跨学科认知、创新胆识、安全意识)的π型人才,才能掌舵这场由0与1构建的未来航行。

主题二:3D打印技术与应用科普

吴晨涛

上海市增材制造制造业创新中心常务副主任

上海增材制造标准化专业技术委员会副主任委员

联合国工业发展组织全球科创网络增材制造示范中心主任

长三角增材制造产教联盟秘书长

吴晨涛老师的讲座中,3D打印技术褪去了高冷科技的外衣,化作青少年触手可及的创造魔法。动漫迷们发现,《哪吒》里敖丙的冰锤武器不仅能出现在屏幕里,更能通过3D建模变成书桌上的手办;运动少年们则对那双布满几何镂空的3D打印沙滩鞋赞不绝口,这不仅是科技与美学的完美碰撞,更蕴含着流体力学与材料科学的奥秘。对于习惯用手机定制专属表情包的Z世代而言,3D打印就像现实世界的“个性化按钮”——从设计游戏角色装备到打印会发光的夜跑手环,每个创意都能在创客空间的打印机里获得立体生命。那些曾经只存在于想象中的奇妙构想,如今都能在3D打印技术的助力下,从虚拟走进现实,成为青少年手中独一无二的创意结晶。

工业领域的突破更让青少年热血沸腾。歼20战斗机驾驶舱的巨型金属框架、国产大飞机C919的精密构件,这些“大国重器”背后竟藏着与校园3D打印社团相似的技术逻辑。

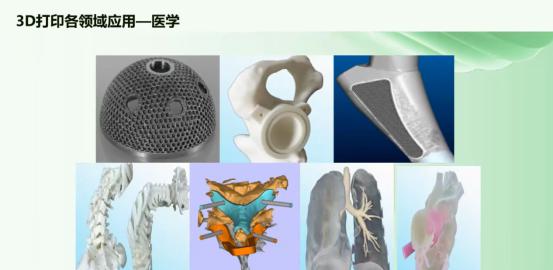

医疗领域的奇迹则让科技多了份温暖的力量。那些布满微孔的钛合金关节,不再是冷冰冰的金属块,而像为骨细胞搭建的“生命公寓”,允许人体组织自然生长融合;手术导板则化身外科医生的“生物导航仪”,让脊柱手术如同在元宇宙进行精密推演。

最令青少年心潮澎湃的,是中国科技人的逆袭故事。从被迫高价进口设备到自主研发世界级装备,13年的技术突围史让同学们看到:科技创新没有终极答案,唯有持续进化。当元宇宙教育逐渐普及,掌握3D建模与数据分析的能力,就像拥有“数字乐高”搭建未来的权利。而理解技术背后的伦理思考,则是避免算法偏见的必备素养。正如吴老师所言:“你们这代人注定要生活在虚实交融的世界,既要会用代码构建数字宫殿,也要懂得为技术装上人文的指南针。

Science

在这场理论与实例相结合的讲座中,广大青少年科技爱好者和科技教师不仅收获了前沿的科技知识,还深入了解了人工智能、增材制造等前沿科技与日常生活的紧密联系。讲座结束后,同学们意犹未尽,纷纷在微信群里分享自己的学习心得。