说到心脏起搏器,大家也许都有所耳闻。如果说心脏起搏器可以比米粒还小,不需电池,甚至用完后能在体内“自动溶解”,你敢相信吗?

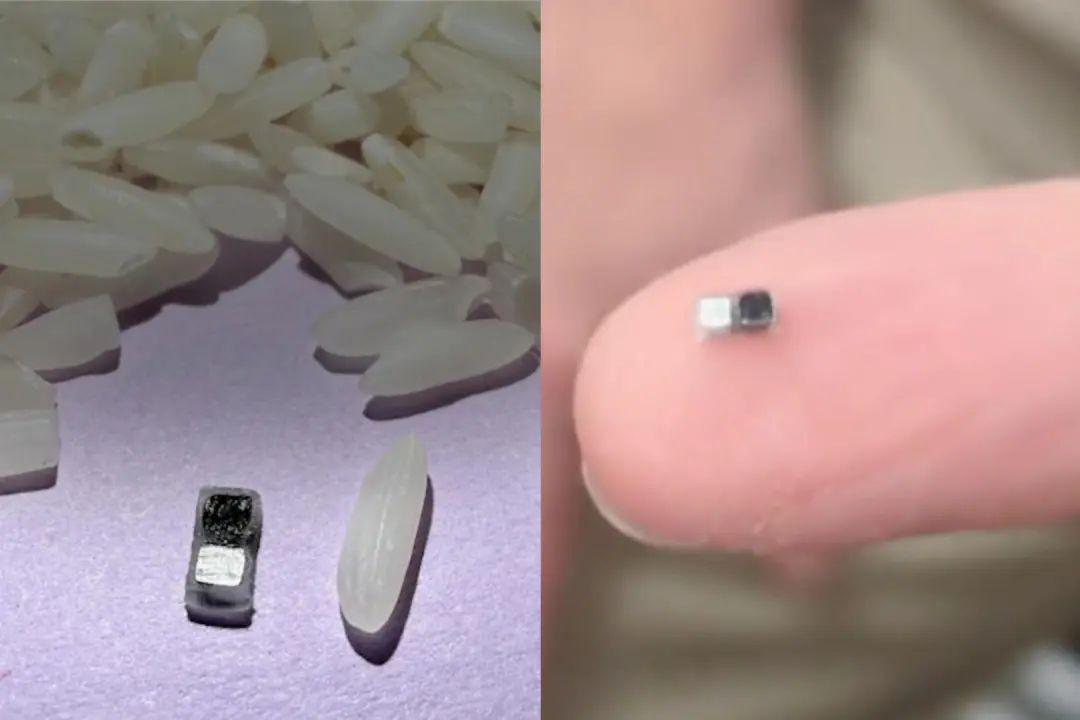

今年4月2日,国际顶级期刊《自然》发表了一项震撼医学界的突破[1]:由美国西北大学、新加坡国立大学、中国华中科技大学等团队联合研发的堪称世界最小的心脏起搏器正式问世!它的尺寸仅有1.8毫米×3.5毫米×1毫米,比之前被称为“全球最小心脏起搏器之一”的美敦力Micra体积缩小了500倍!

比米粒还小的心脏起搏器图源:红星新闻

01、当身体变成“发电厂”:体液驱动的生命引擎

传统的心脏起搏器主要由一个内含电池的脉冲发生器和细长的电极导线构成。医生通常通过锁骨附近的静脉穿刺,将电极导线的一端送入心脏内部,另一端则连接在脉冲发生器上,并将脉冲发生器埋入胸壁皮下。

心脏起搏器会持续监测心跳,一旦发现异常,立即通过导线向心肌发送电脉冲,强制心脏按设定频率收缩。心脏起搏器已拯救无数的生命,但传统的心脏起搏器电池寿命有限(约5-10年),需二次手术更换,而且导线长期留存可能会引发感染或血管损伤等问题。因此,科学家们一直在改进心脏起搏器的设计。

图源:天津市人民医院 这款最新型的心脏起搏器不需要大规模手术,通过不到3毫米的微创切口,用注射器就能将它送入心脏表层。更神奇的是,它不需要电池和导线,可以直接从人体“借电”——研究人员在装置中设计了一对特殊的电极:阳极使用可生物降解的镁或锌合金,阴极则是三氧化钼。当这对电极接触到心脏周围的体液时,体液中的电解质会触发电化学反应,起搏器会将电流传递给心脏,驱动它跳动。

微型心脏起搏器的导入器 图源:红星新闻

02、用光遥控心跳:近红外光的“无形指令”

没有电池和导线,如何精准地控制心跳呢?研究团队的答案是:光。

患者只需要在胸前贴上一个皮肤贴片——一枚无线设备,这个贴片既能实时监测心电图,又能发射近红外光。

皮肤贴片和起搏器一起工作图源:红星新闻

皮肤贴片内置微型电极和传感器,能够像传统心电图仪一样,通过接触皮肤捕捉心脏跳动时的细微电信号变化。贴片中的微型处理器会实时分析这些信号,自动识别心律是否失常,如心跳过缓或停搏。

当检测到心律不齐时,小贴片就会发射近红外光,穿透皮肤、胸骨和肌肉,直达心脏表面的起搏器。此时,起搏器内的硅纳米膜双极结晶体管会像开关一样被激活,将光信号转化为电脉冲,刺激心脏恢复规律跳动。

03、微创植入+自动溶解:给新生儿最温柔的守护

其实,这项技术的诞生,最初是为了解决一个揪心的难题:全球约1%的新生儿患有先天性心脏病,他们往往需要在术后接受临时心脏起搏。但传统的起搏器对婴儿来说太过于笨重,植入和取出手术风险都非常高[2-4]。

如今,这款“米粒起搏器”不仅创伤面积小,而且所有材料均可生物降解,装置在完成任务后会逐渐分解为无害物质,通过人体自然代谢排出,避免了二次手术的风险。实验显示,它在动物模型和离体人体心脏中可连续工作约16天,并在1.2-2.5年内完全降解。

起搏器可以在体内安全溶解或降解

图源:参考文献[1]

这项颠覆性技术的背后,是一场横跨多国的科研协作。美国西北大学的约翰·罗杰斯教授团队主导研究,而中国科学家的智慧与付出同样关键——在外留学的中国博士后张亚敏提出的“用体液自供电”核心思路;华中科技大学团队负责体内外的心脏起搏试验等。

这项研究不仅为心脏病患者带来了希望,更揭示了一个医疗科技的新范式——技术可以像生命一样自然融于身体。或许未来某天,心脏起搏器的植入会像打疫苗一样简单:微创注射、按需工作、自然代谢。

参考文献[1] Zhang, Y., Rytkin, E., Zeng, L. et al. Millimetre-scale bioresorbable optoelectronic systems for electrotherapy. Nature 640, 77–86 (2025).

[2] Wood, M. A. & Ellenbogen, K. A. Cardiac pacemakers from the patient’s perspective. Circulation 105, 2136–2138 (2002).

[3] Bar-Cohen, Y. et al. Minimally invasive implantation of a micropacemaker into the pericardial space. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 11, e006307 (2018).

[4] Zhao, J. et al. Permanent epicardial pacing in neonates and infants less than 1 year old: 12-year experience at a single center. Transl. Pediatr. 11, 825–833 (2022).

作者:刘雨林,复旦大学材料科学系硕士策划&编辑:小叮当鸣谢:普陀区中心医院心血管内科副主任 郜俊清;苏州科技大学材料科学与工程学院 教授 马汝广 为本文提供科学指导。