文│尹伯

回望历史,勿忘征程。

从翠亨村的晨曦到辛亥的惊雷,从帝制的终结到共和的初啼,孙中山以毕生热血熔铸民,以金融为刃,在近代中国的裂变中劈开一条实业救国的道路。他主张“钱币革命”,以货币主权为盾,抵御列强经济殖民;倡导“民生金融”,将土地资本化为杠杆,撬动社会财富的公平流动。在孙中山先生逝世百年之际,让我们以山河为账本,续写这份未竟的金融宣言。

《银行博物》:

1912年1月1日,孙中山由上海乘专车赴南京就任临时大总统,在上海火车站与欢送者合影

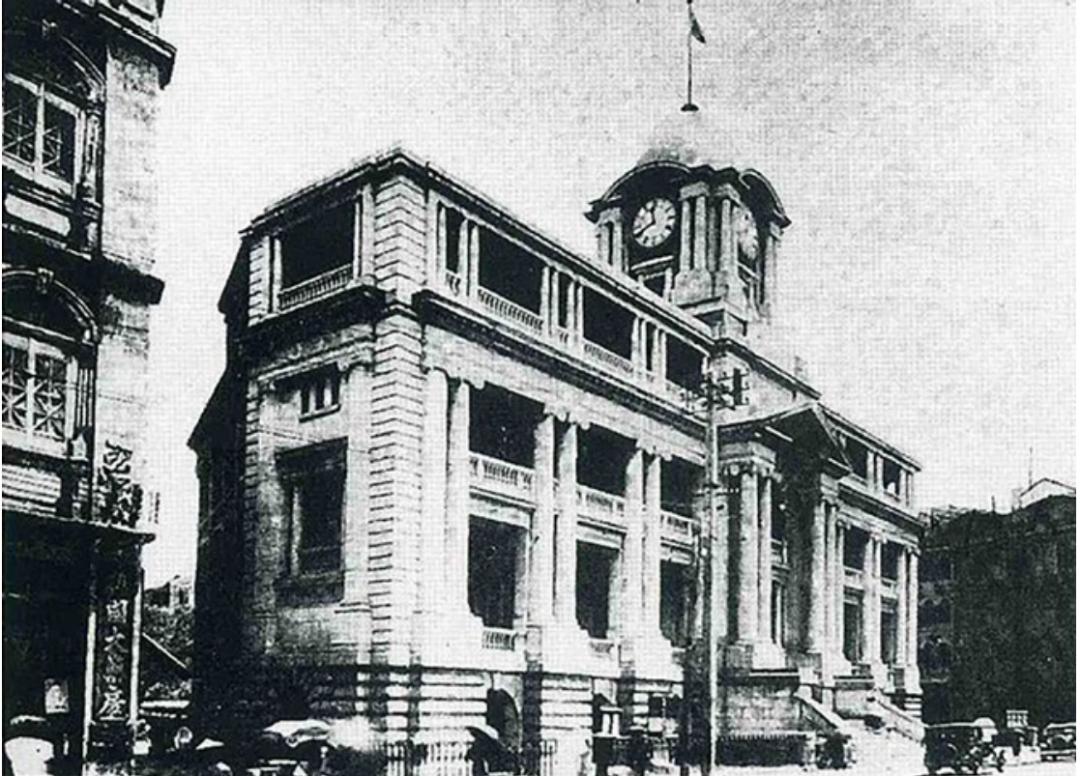

辛亥革命爆发后,作为清政府中央银行的大清银行在各地的分支行纷纷受到冲击,损失颇重。1912年元旦,南京临时政府成立后,大清银行商股联合会正式上书孙中山,提出了改组大清银行的方案。孙中山旋以临时大总统的身份颁令改组原大清银行,并在此基础上于1912年2月初在上海设立了中国银行,这可以说是孙中山关于建立中央银行主张的尝试。

1912年,孙中山提出实行“钱币革命”的主张,“以国家法令所制定纸票为钱币,而悉贬金银为货物。国家收支,市廛交易,悉用纸币,严禁金银”。通过国家法令来代替金属货币,执行流通手段的职能。“钱币革命”理论提出后,一直贯穿和影响着国民党政权的金融活动,它不仅对国民党政权的币制改革产生了直接影响,而且钱币革命的实施是与建立中央银行紧密相关的,设立中央银行是实施钱币革命的必要措施。

徐琳(上海社会科学院经济研究所副研究员):孙中山金融思想的逻辑起点是他的纸币制度思想,即钱币革命论。他所提出的纸币制度与当时的金本位制和金汇兑本位制有本质区别。从他主张的纸币制度的最初动机来看,是为了缓解政府的财政危机。纵观近代金融思想史,孙中山的货币思想在当初颇显独特,不可否认孙中山已经看到了有限的金融货币与无限增长的货币交易之间的本质矛盾,所以他的纸币制度思想具有极大的实践性,成为日后南京国民政府法币改革理论的核心。

当然,要了解孙中山利用国家资本发展银行的思想,应追溯其国家资本思想的形成过程。孙中山在《三民主义,民生主义》中指出,中外贫富差距及生产能力的迥异是中国“发达国家资本”的原因。1924年,他在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中将国家资本思想明确表述为:“凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁道、航路之属,由国家经营管理之,使私有资本制度不能操纵国民之生计。”可见,孙中山将国家资本的概念主要抽象为一些国有或国营的形式。至此,我们可以看到孙中山国家资本思想的具体形成过程,而利用国家资本发展银行的思想则是其国家资本思想在金融领域的直接体现。

戴鞍钢(复旦大学历史学系教授):这里我要提一下当时南京临时政府的经济困境。除了革命要用钱,孙中山领导的南京临时政府成立后,一直遭受严重的财政危机的困扰。辛亥革命爆发后,资产阶级革命党人在各地相继成立的军政府,面对清政府留下的烂摊子,普遍发生财源枯竭的困难。帝国主义的干涉,特别是它们对于海关税款的扣压,更是加重了革命党人的财政危机。以孙中山为首的革命党人认识到,要组织一个有效的行政当局,并从当前革命各省普遍存在的混乱状态中建立秩序,必须在其他方面立即寻找新的财源。他们作为的一项决定是发行1亿元的公债,利息8厘。但结果并不很妙。虽然经多方劝求,临时政府直接募得之款,不过五百万元。接着临时政府又发行了100万元军用钞票,但市场信用很低,遭到人们的冷遇,出现了钱业、米店相继停市的尴尬局面。对于“关余”(每年的海关税收,在扣除各项赔款、外债、公债及海关经费后的余款)归属问题的坚持,除了展现孙中山与帝国主义的较量,也体现了他在财政上的认识和态度的不断演进。

吴景平(中国金融史研究中心主任):当时孙中山发起成立上海交易所,其实也是出于为革命事业筹集经费的目的。1916年12月,孙中山欲为革命事业筹集巨额经费,于是接受日本友人的建议,拟成立交易所。为壮大声势和便利在上海商界募集股份,首先邀请著名商人虞洽卿合作,嘱戴传贤、赵林士、朱执信、洪承祁、盛丕华等先行讨论,并在上海四明银行租一办事处,对证券、棉花、棉纱、金银、布匹、油类、粮食等七种行业的沿革与现状分别进行调査,在此基础上起草了成立上海交易所的申请书,由孙中山领衔,虞洽卿、张静江、戴传贤、赵家蕃、张鉴、赵家艺、盛丕华和洪承祁等八人附议呈请,呈交北京政府农商部。

呈文声称:交易所之组织,则以证券交易、物品交易二者同时经营为最有益于上海市场,尤能助中国一盘事业之发展。”这篇呈文虽为朱执信起草,但由于是孙中山领衔上呈,应该视为孙中山对筹建交易所的主要观点与思想。

《银行博物》:

孙中山“钱币革命”理论提出后,一直贯穿和影响着国民党政权的金融活动,它不仅对国民党政权的币制改革政策产生了直接影响,而且钱币革命的实施与建立中央银行紧密相关,设立中央银行是实施钱币革命的重要措施。

此外,中央银行也是孙中山银行体系建设思想的核心。早在反清革命的过程中,他就非常重视银行在为革命筹集资金和为国家建设提供金融服务方面的重要作用,积极主张设立银行,认为“中国地大物博,银行愈多愈善”“银行操金融之枢纽,为振商之要品,关系国计,非属细微”。正是出于对银行在发展实业,振兴经济和维护国家权利方面作用的重视,孙中山在就任临时大总统后,在短短3个月时间内就亲自批示了商业银行、海外汇业银行、农业银行、殖边银行、储蓄银行、庶民银行等多个银行条例,力图建立由不同类型银行构成的完整的银行体系。

吴景平(中国金融史研究中心主任):孙中山对银行业的支持,反映了他在中国建立近代银行体系的主张。南京临时政府从成立到解体的三个月左右时间里,虽然在经济和财政制度改革方面并无重大建树。但孙中山对于设立专业银行,持十分积极的观点。只是因为当时南北之间力量对比悬殊,南京临时政府迅速解体,未及成立拟议中的各专业银行。

南京临时政府成立以后,大清银行商股联合会于1912年1月初正式上书孙中山,提出了改组大清银行的方案。该方案的最关键之处有两点:第一,使新组织的中国银行成为民国的中央银行;第二,保障原大清银行商股的利益不受损失,所持股份全数转为中国银行股份。孙中山见到这份报告后,立即批示:“新政府既已成立,凡商民已得旧政府正当之权利,自宜分别准予继续。所请将大清银行改为中国银行,添招商股五百万两,认为新政府之中央银行,由部筹款,以雄财力,并请派正副监督,先行开办,克期成立。凡新旧营业账款,请分电各省都督力加保护,并将该行原有房屋、器具、簿据等项先行发还各节,大致尚属妥协,著即准行。”1月底,孙中山颁令“筹拨巨款,开办中国银行”。以后,中国银行在上海和南京都曾为发行军需公债、收兑军用票,起到了一些作用。可见,孙中山决定在大清银行基础上成立中国银行,承继中央银行权利,这一决策无疑是正确的。

徐琳(上海社会科学院经济研究所副研究员):孙中山的金融思想对经济及金融发展的作用,主要是通过政策加以实施的,他的金融思想与主张是最被政策化的。南京国民政府对货币政策以及银行业的重视程度要远远超过北洋政府。孙中山认为,建立中国自己的银行,目的是为了摆脱外国的牵制,因此,在主张金融开放的同时,他始终要求维护本国利益,保护本国金融的发展。

孙中山在1912年6月于香港发表演说时,提出了创办中西合股银行的主张,他指出该行专为引进外资而在欧美发行中国债券。在他的努力之下,巴黎联合银行两名全权代表于当年12月到上海,与他议订合资银行章程。关于创办合资银行,孙中山最关心的问题是既发展本国银行,引入外国资本,又要保护本国金融。为此,孙中山提出了比较稳健的方案:一是银行在中国注册,必须遵守中国法律;二是董事局全为华人,西人为顾问局;三是总办十年内用西人,十年后可用华人;四是督理各举二人,总办执行等等,他特别强调中国在人力、财力方面所处的劣势地位,认为“合资银行,我当得条件之保护略优,将来乃望得平等权利,否则流弊不堪设想”。

同时,孙中山也考虑了中外金融力量制衡的问题,鉴于外国银行垄断控制近代中国金融枢纽的局面,孙中山考虑联合已有的小银行,成立一家“极大的银行”,以便与外国银行相抗衡。他以为,中国经济受制于外国的原因之一是中国“无极大银行担任借款之能力”,中国银行业不够集中,无法对全国经济产生影响。因此,他曾设想,把数十间银行“联合而成一巨大之银行,发行债票”,允许引入外资,从而可以控制全国金融枢纽,为政府借款担保,不使权利再落入“外人之手”。

《银行博物》:

吴景平(中国金融史研究中心主任):是的,如果进一步考察孙中山这一时期关于银行问题的主张,那么可以发现,他谈到要大力发展中国人自己掌握的银行,其主旨之一在于抵御国际势力对中国重大经济利益的攫夺和主权的侵害。

《银行博物》:

戴鞍钢(复旦大学历史学系教授):孙中山以毕生精力投身于艰苦卓绝的救国斗争,一心希望早日把祖国从苦难深重中解救出来,并求得她的繁荣昌盛。因此,他在领导资产阶级民族民主革命的同时,特别是在民国建立以后,始终抓住一切可以利用的机会,宣传他的经济主张,倡导他的建设方案,鼓励人们重视和参与祖国的经济建设,并得到众多爱国者的响应。

长按识别下方二维码即进入

“上海市银行博物馆”官方公众号。