做实验就像做菜一样,

在结果端上来之前,

你永远不知道厨子会给你做什么。

蒋一儒(16岁)北京市海淀区教师进修学校附属实验学校未来少年 第5期 | 2024年12月27日 北京大家好,我是蒋一儒,来自北京市海淀区教师进修学校附属实验学校。今天演讲的题目是《从厨房到化学》。

我认识化学算是比较早的,因为我的父亲是化学老师。在我小的时候,我经常能从他嘴里听到一些稀奇古怪的名词,什么官能团、化学键,经常把我搞得一头雾水。

而我第一次认识到化学的魅力,就从我手中这一片紫甘蓝开始。今天我也要在现场给大家做一下这个小实验。

大家看我手上的这片叶子,这就是咱们平时做饭用的紫甘蓝。我现在要往这片紫甘蓝上加一点碱面,然后不断去揉搓它。还有更神奇的一步。我换一片紫甘蓝,然后给它淋上白醋使劲揉搓。大家看,我的手上这一块原本紫色的紫甘蓝,又变成红色。那这是什么原理呢?相信在场的很多人应该都知道,紫甘蓝中有一种花青素,它可以起到类似酸碱指示剂的效果。在我们生活中也有很多类似这样的现象。比如说这个就是我在家里煮出来的绿豆汤,是夏天的必备饮品。它在我们家煮出来是红色的,但是我们在网上经常能看到一些绿色的绿豆汤。那这又是什么原因呢?可能就是由于水质的酸碱不同。我们家的水偏碱,所以煮出来的就是这种红色绿豆汤。那我就在想,如果我往这里面加点酸,它能不能变成绿色呢?于是我就在家里拿出我的老朋友白醋,向里面倒了一点,它就变成了这样的绿色,也就是我们在网上看到的那种绿油油的样子。▲小苏打和明矾

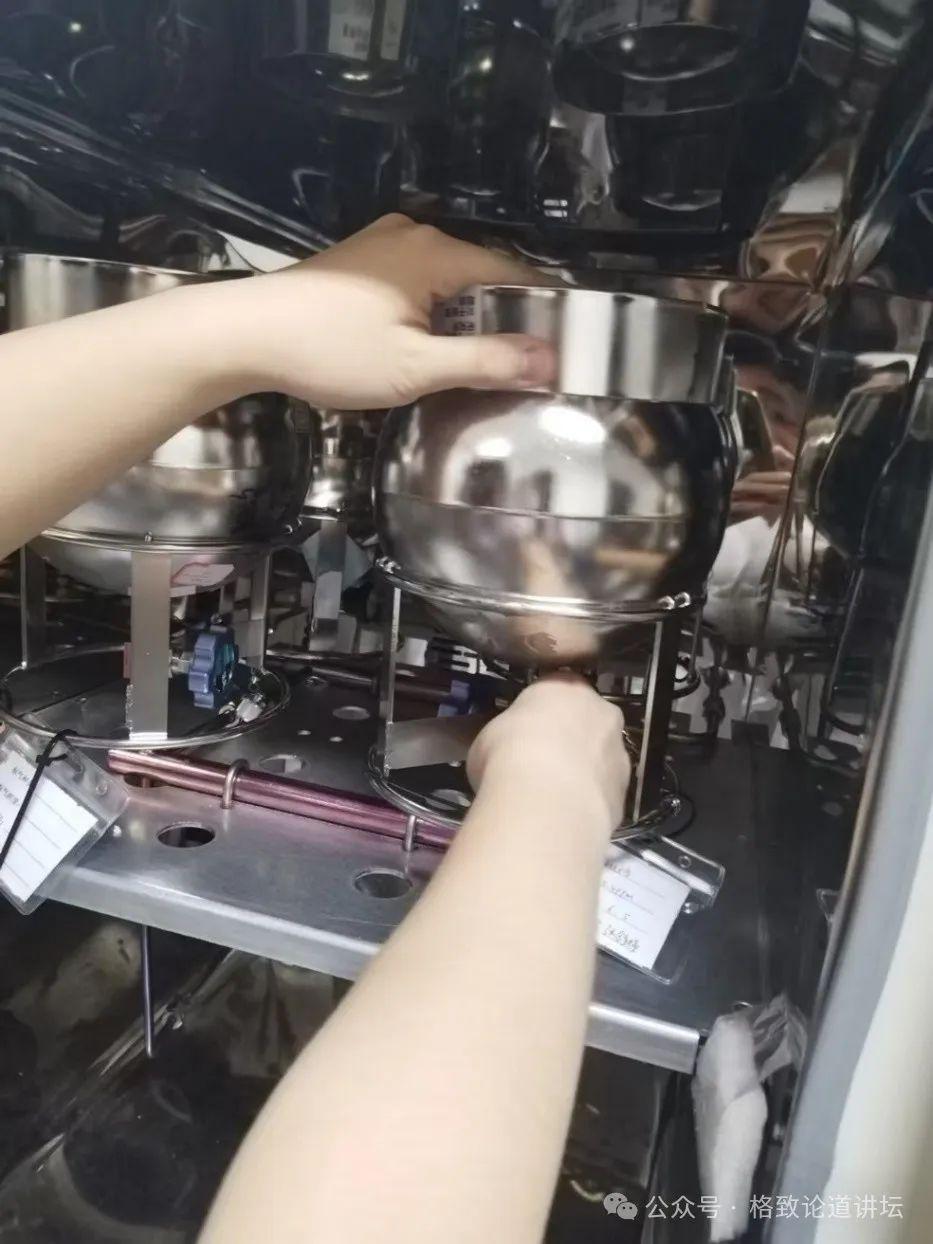

其实做实验就像做菜一样,在结果端上来之前,你永远不知道厨子会给你做什么。比如现在我手上的两个烧杯,一个装的是小苏打溶液,一个是明矾溶液。我把明矾溶液倒到试管中去,再加入小苏打,大家看,一瞬间就会产生大量的白色气泡。当时我在厨房做出来的时候,它的效果还要好。我当时拿了一个特别小的碗,只放了一点明矾,泡沫就从我的碗里溢了出来。我当时就想,哇,这么剧烈的反应,诺贝尔化学奖应该正在向我招手。但是上网一查资料我发现,这个反应其实很早以前就被应用过了,用来干什么呢?炸油条。明矾和小苏打反应时生成的大量气泡,就是让油条变得蓬松多孔的秘诀。其实咱们身边的泡沫灭火器也是这个原理,只不过它把明矾换成了硫酸铝而已。在厨房做了这些简单的小实验以后,我逐渐不满足了,又把主意打到了电的身上。于是我拿了我家的万用表,想测一测我家的插座到底是不是220伏的。我就把万用表的两个表笔插到那个插孔里面,但是我不小心把电压档接成了电流档。结果可想而知,随着一阵刺鼻的白烟升起,一连串噼里啪啦的声音之后。我家除了灯,所有电器能灭的就全灭了。于是从此之后,家里厨房的门就对我关上了,我爸妈就再也不允许我在家里做实验了。但是老天爷在给你关了一扇门的同时,也会给你打开一扇新的。我上中学以后发现,我们的实验室是可以对学生开放使用的。所以,实验室的大门就对我打开了。于是我立刻就开始着手设计实验报告,申请使用实验室。我还记得我设计的第一个实验是用植物油来提取甘油,这个实验主要的材料和原理就是上图那样。我的第一步就是要把甲醇和氢氧化钠混到一起,倒到植物油里面加热,然后就是漫长的等待时间。等待什么呢?就是要等甲醇在氢氧化钠的催化下,把甘油从植物油的长链中“拽”出来。但是这个反应非常缓慢,所以我一有自习课就去,一去就做40分钟,然后这么断断续续做了大概一个学期。功夫不负有心人,我最后提取到了大概10毫升的甘油。也就是玻璃棒附近这些奇怪的液体。但是为什么它和书上写的不一样呢?是因为它没有除杂,所以有颜色。我后续把它放到活性炭里面过滤,就得到了比较纯的甘油。我想做甘油不是打算做什么护肤品,而是我在网上查到,甘油的硝化物是治心脏病的特效药。所以我就想,能不能在实验室把这东西制出来,然后再转手,这不就有经济来源了嘛?于是我就把这个想法跟负责实验室的老师说了,但老师这次却没同意。为什么呢?因为硝化甘油虽然能治疗心脏病,但它同时也是一种烈性炸药,老师怕我把实验室炸了,所以我这实验还没开始就被扼杀掉了。然后我就想,那我就做一些更安全、同时也能出产品的实验吧。看资料的时候我发现,同等质量的茶叶和咖啡相比,茶叶中的咖啡因比咖啡还多。但是,为什么泡出来茶水里的咖啡因含量,要比一杯咖啡中的少呢?这就是由于茶叶和咖啡不同的冲泡方式决定的。那我就想,能不能直接拿茶叶,来提取出咖啡因呢?首先,我要用酒精把茶叶中固体的咖啡因溶解到酒精里。然后就是最关键的两步,焙炒和升华。焙炒的时候要把刚才获得的提取液放到生石灰里,拿那个小勺子搅啊搅,就能闻到一股特别的香气,就是茶香和酒香混合在一块儿的味道。这一步大概就做到图上这样,能形成这种粉状的化合物。之后就可以开始升华了,升华的目的是让混在里面的咖啡因变成气体。然后我们在用滤纸接住,咖啡因就会凝结在滤纸上,变成针状的白色结晶,也就是提纯。以往的师兄师姐们做到这步的时候,会发现他们的产物不是黄的就是黑的,不是纯的咖啡因。这为什么呢?我想这可能是温度的原因,于是我没用酒精灯加热,而是用了恒温加热炉,把升华的温度控制在了一个比他们更低的区间。这就是当时实验的样子,一个大大的恒温加热炉上边架着一个滤纸。看起来很乱对不对?但是没有关系,做出来结果就好。掀开滤纸以后,我看到了美丽的纯白针状结晶,看着就像书上咖啡因的样子。那我尝上一口,是不是就能见到凌晨四点的北京?但最后关头我一想,不行,这里面还是有可能混了杂质。要是我尝一口,直接在实验室倒下了,那多不好。那怎么再能知道这里面有没有杂质呢?实验室的设备已经没法告诉我了。然后我就在想,如果我一直在实验室这么玩下去的话,可能进展也很有限,只是重复一些别人已经做过的事儿。那真正科学一线的实验室在做些什么事呢?科学家们是不是也都是像我一样,是在实验室玩过来的呢?我想去看一看。在2023年的暑假,有了这么一个偶然的机会,我去了中国科学院大气物理研究所的铁塔分部。左边这张就是我和塔的合照,这个塔大概有300多米,都快和埃菲尔铁塔一样高了。这么高的塔是干啥用的?总不可能是用来收信号、发射信号的基站吧?然后我就去问了指导老师,他说这个塔是用来给大气采样的,上面不同高度的三角形平台,就是为了采集不同高度的大气样本。然后我就想,那我是不是也能上塔呢?他说,没这个必要,你们做的小实验在楼顶采样就够了。我当时还挺失落的,但是作为实验室“小白”,我只能先将这些压在心底。因为我的科研之旅,要从扛罐子开始了。当然,这个罐子可不是一般的罐子,它叫苏玛罐,是用来采集大气样品的。采样的讲究也可多了,在一天之内有两个采样时段,分别是早晨和中午。这是因为早晨人类活动少,大气相对洁净。而中午随着人类活动量的积累,大气的成分逐渐变得复杂。所以在这两个时段采样,可以获得有效的对比,方便后续的研究。采样完了以后要做清洗。这个罐子其实很金贵,在采之前、采之后都要做清洗。而且这个清洗还很神奇,怎么说呢?它清洗不是用水,而是用气体。要把这个罐子的阀门接到一个充满氮气的气阀上,然后向里面充入氮气,再排出来。这个过程要重复3遍,让内部形成一个干燥、洁净且负压的环境,便于后续的采样和使用。采完样品之后,我们就需要分析了。我终于用上了之前只能在课本里见到的气相色谱-质谱仪(GC-MS)。它的作用就是把我们采集到的样本中的一些成分标出来,标出来它们的含量有多少,浓度是多少。我们最重要的实验目的,是通过研究空气中的成分和臭氧之间的关系,看看能否控制臭氧的生成。当大气里面可挥发有机物和氮氧化物比较多的时候,它俩和氧气在光照的条件下就能够生成臭氧。经过我大概三个月的分析研究,得到了以下两张图表。▲北京臭氧(O3)最大体积分数

与可挥发有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)

体积分数的非线性关系

这两张图就是氮氧化物和可挥发有机物与臭氧的关系。我们得到的结论是什么呢?就是控制这两个东西中的任何一个,都能使臭氧得到有效地控制。最近几年,北京的天越来越蓝,PM2.5越来越少,而臭氧就逐渐成为大气里比较重要的污染物。我们做这个研究,也是希望在未来有可能为空气的净化贡献自己的力量。从厨房到中学实验室再到中国科学院,我每走一步,都认识到了新的化学,把世界看得更清楚。我也希望在未来能够不断地再往前、再往前一步,不断与新的化学说你好。谢谢大家!

文章和演讲仅代表作者观点,不代表格致论道讲坛立场。推荐资源

关注使用“科学与中国”小程序,可观看以院士科普视频为代表的优秀科普视频,第一时间获取中国科学院公众科学日、科学节、格致论道演讲活动等科普活动报名信息。“格致论道”,原称“SELF格致论道”,致力于非凡思想的跨界传播,旨在以“格物致知”的精神探讨科技、教育、生活、未来的发展,由中国科学院计算机网络信息中心和中国科学院网络安全和信息化领导小组办公室主办,中国科普博览(中国科学院科普云平台)提供技术支持。欢迎关注格致论道官网: self.org.cn,微信公众号: SELFtalks,微博: 格致论道。