本文整理自“科际穿越·科创校长空间站”科学新年大会暨腾讯科技之夜古生物学家、科普作家邢立达演讲内容《跟我一起追踪恐龙》

这些足迹不仅是古生物学研究的重要依据,也是连接现代人与远古世界的桥梁,有些人,甚至吃一顿饭的功夫就能顺手发现恐龙脚印,缘分就是如此奇妙。(看吃饭发现脚印的故事,请自行至跳转文章最后一部分~)

本文将带您深入探讨恐龙足迹学的魅力与重要性,揭示这一领域的最新发现与未来发展。

恐龙足迹学:古生物学的“时间胶囊”

从现代动物足迹看恐龙足迹

小狗与小猫足迹的辨识

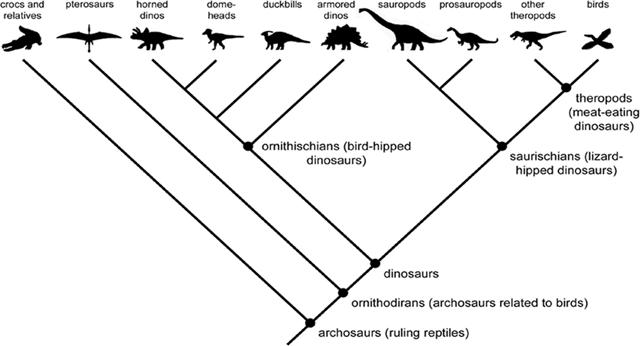

恐龙的存在:从足迹到定义

从这些遗迹到科学定义,恐龙的存在不仅得到了确凿的证据,还让我们对地球上生命的演化充满了更多的好奇心。它们的足迹和化石,既是过去的标记,也连接了我们与地球远古时代的联系。

恐龙足迹学的科学意义

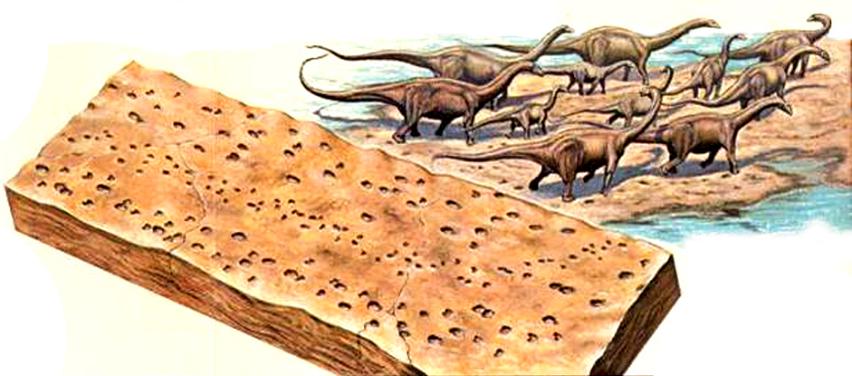

恐龙的社会行为与生态习性

罕见的病理性恐龙行迹

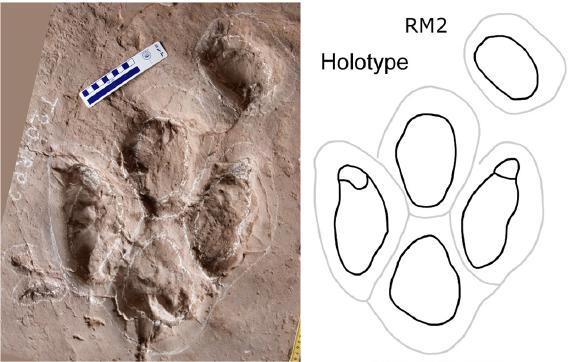

巨型与微型恐龙足迹的奥秘

中国恐龙足迹的重要发现

四川昭觉的恐龙游泳足迹

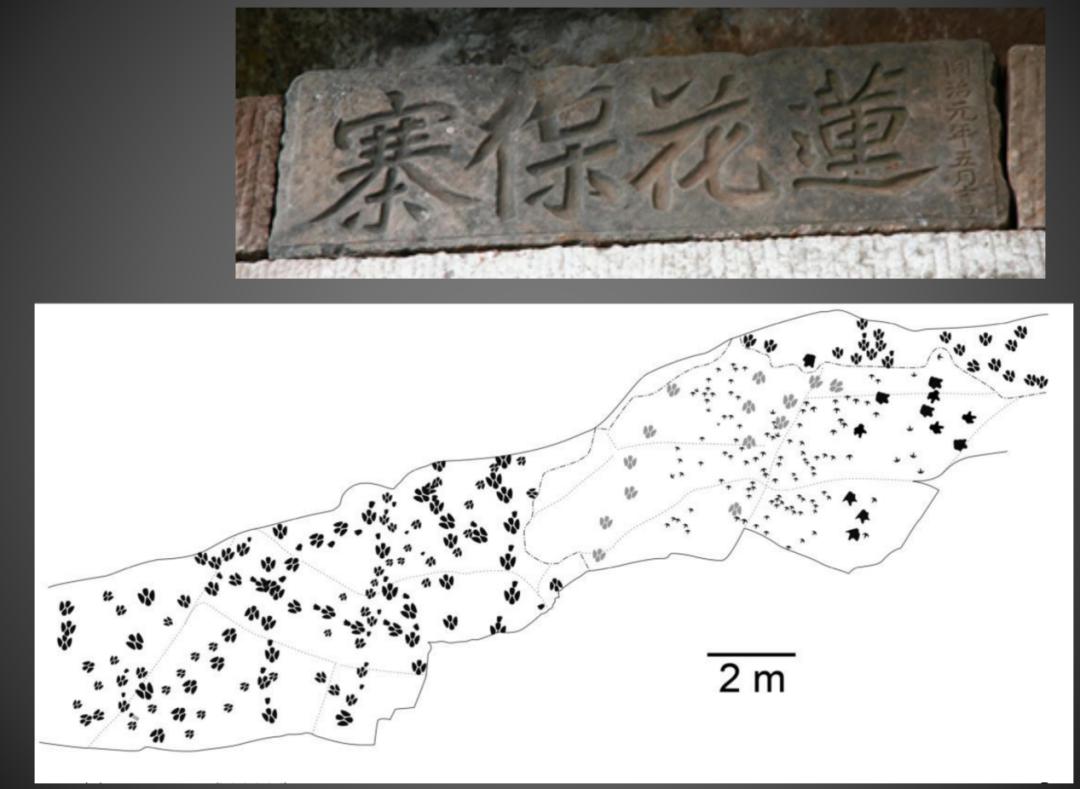

重庆莲花保寨的“莲花印记”

公众参与,推动恐龙足迹学发展

来自儿童的发现

社交媒体的助力