植物庞贝城

公元79年8月24日中午,在位于现今意大利那不勒斯市东南的庞贝城,不远处的维苏威火山突然喷发,喷薄而出的巨量火山灰几乎瞬间将这座繁华的古罗马城市掩埋。差不多一千年之后,当这座古城重见天日时,发掘者们无不惊叹于它的保存是如此完好。古罗马的建筑、街市仿佛穿越了时空,被几乎原封不动地呈现在人们面前。

庞贝城遗址和背后的维苏威火山

图源:britannica.com

那么,让我们大胆地想象,在地质年代的尺度上,会不会存在史前世界的一角,像庞贝古城那样被封印保存,让我们能够管窥那神秘的远古时代呢?还真有。我国内蒙古贺兰山脉北麓的乌达煤田化石森林(Wuda Tuff),就封印了一片早二叠世(注1)(约2.99亿年前)的广袤森林。

早二叠世典型的陆地生态景观

图源:artmuseum.princeton.edu

什么?位于我国北方的内蒙古还曾有过森林?听上去似乎有些不可思议,但别忘了,煤炭就是远古植物的遗骸形成的。我国北方的山西、内蒙和陕西等地有着大量的煤矿,这正是史前森林存在过的证据。

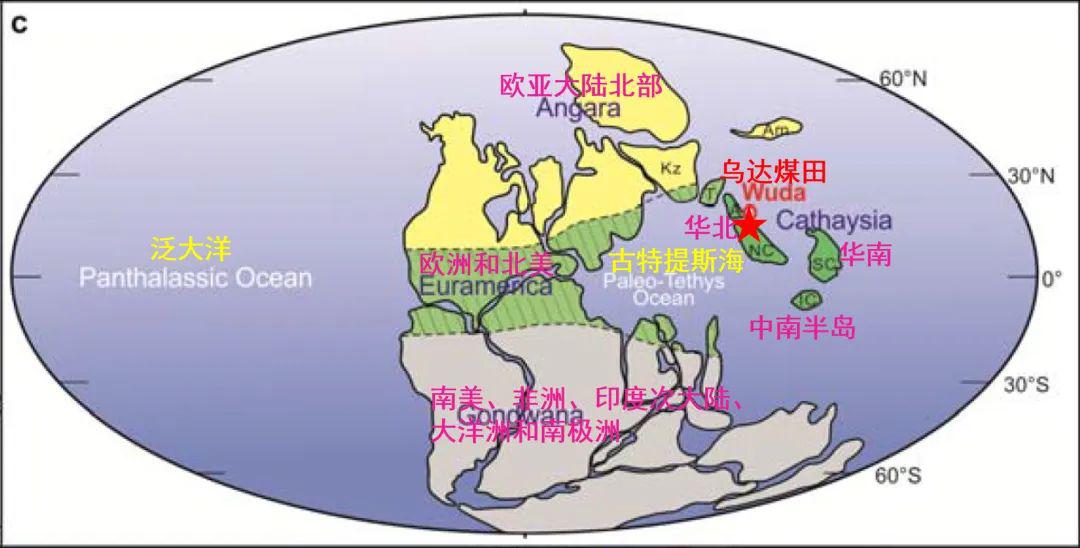

在二叠纪,地球上的海陆分布和今天有着很大的差异。彼时地球上多数的大陆都连成一片,被称为盘古超大陆。

它的形状大致呈C形,环抱着富饶的古特提斯海。构成如今我国华北和华南的板块,是位于古特提斯海东面,赤道附近的岛屿。温暖湿润的海风带来充沛的降水,滋养了郁郁葱葱的沼泽森林,乌达煤田正是其中一角。

图源:参考文献[2]

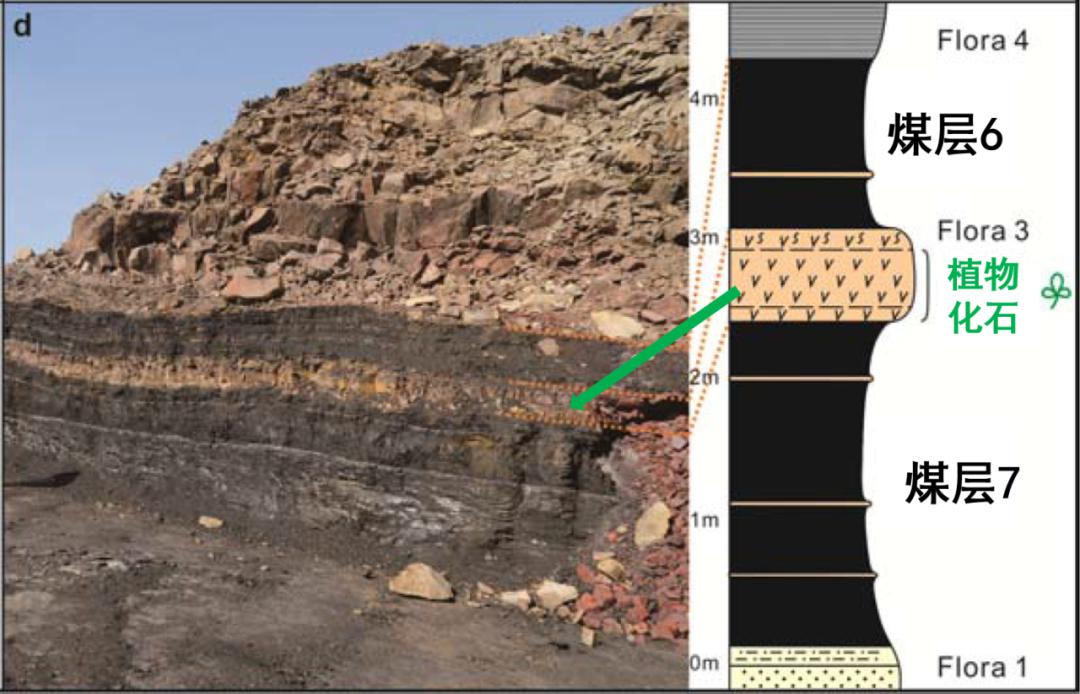

在一次火山活动中,倾泻而下的火山灰封印了约20平方公里的森林,林中的各种植物被迅速地就地掩埋,就像庞贝古城那样。大约3亿年后,煤矿工人和古生物学家叩开了这座“植物庞贝城”的大门。古生物学家们根据发掘出植物化石的种类、数量和位置信息,将这片远古森林的真实面貌呈现在我们眼前。

乌达煤田中几乎完整保存的古植物:乌海拟齿叶(注2)的化石。

图源:参考文献[2]

上图那样完整的化石是非常可贵的,因为多数植物化石的各器官(如茎、叶和繁殖器官)是分散保存的。试想一下,如果没有事先了解,当我们在餐桌上看到藕和莲子时,会不会想到它们其实来源于同一种植物呢?

史前森林一日游

下面,让我们乘着时光机穿越回约2.99亿年前的早二叠世,踏上华北板块这座世外桃源,拿着下面的导览地图,穿好长筒靴,在这梦幻的森林中漫步吧!

拿好导览地图,出发!

图源:参考文献[1]

置身于这片森林,脚下是松软的泥炭——无数植物残骸在缺氧的沼泽中碳化分解形成的松软有机质。地面被几厘米深的浅水覆盖,有些类似美国东南部的落羽杉林或我国南方沿海的红树林。虽然没有鸟语花香(花和鸟在中生代才出现),但雾气氤氲的空气格外清新,因为那时大气的含氧量比现在高很多。

我们先来到林区1。首先映入眼帘的,是几棵冲破林冠,如同火炬般一柱擎天的奇怪树木,这是大名鼎鼎的封印木(Sigillaria),属于古老的木本石松类(tree lycopsid)(注3)。

旅程的起点,林区1 复原图

A:封印木,石松类。B:栉羊齿(Pecopteris),合囊蕨类。C:Pterophyllum,苏铁类。D:乌海拟齿叶(Paratingia wuhaia),瓢叶类。E:楔羊齿(Sphenopteris),藤本真蕨类或种子蕨。F:楔叶类(Sphenophyllum),节蕨(木贼)类。G:带羊齿(Taeniopteris),苏铁类。H:齿叶(Tingia),瓢叶类。I:草本蕨类Nemejcopteris,真蕨类。

图源:参考文献[2]

封印木的高度可达25米以上,圆柱形的树干不分枝或在顶端二歧分枝。狭长的带状叶片着生在树干顶端,随着树木长高,下部的叶片逐渐脱落,在树干上留下六边形的叶痕,酷似古代信封上的封印,因此得名。球果状的孢子叶穗(孢子维管植物产生生殖细胞——孢子的部位)悬挂在叶丛下,向沼泽中播撒孢子以繁衍生息。

图8. 封印木各部位的化石和复原图

素材源自网络和参考文献[10]

回首过去不久的晚石炭世,在温热的气候与充沛的雨水滋养下,封印木和它的近亲鳞木(Lepidodendron)等木本石松类构成了一望无际的沼泽森林,绵延广袤的低纬度地区。无数巨大而怪异的节肢动物在林间逡巡,是那个时代地球最亮眼的名片。

然而到了二叠纪,随着大陆的聚合,盘古超大陆的内陆变得愈发干旱,大片适应湿润环境的木本石松类森林枯死了。海风吹拂下的东亚诸岛,成了它们最后的避难所。

晚石炭世沼泽森林景观,那些有着二叉形或伞形的树冠

以及树干上有蛇皮状花纹的大树,都是木本石松类

图源:comicfury.com

封印木的下方是连绵的树冠层,主要由10-15米高的树蕨构成。现生的树蕨主要来自桫椤科(Cyatheaceae),而这森林中的树蕨则属于更加原始的合囊蕨类(Marattialean)。它们直立的树干基部包裹着厚实的根网,顶端擎起由精致的羽状蕨叶构成的巨型伞状树冠,枯萎的老叶像草裙一样悬挂在树冠下。

图一种合囊蕨类树蕨:栉羊齿(Pecopteris)的复原图

图源:fossilguy.com

现生的合囊蕨科(Marattiaceae)蕨类:莲座蕨属(Angiopteris)

巨大精致的蕨叶颇有几分远古的气息

周明玮 摄

树冠层之下的灌木层主要由瓢叶类(Noeggerathiales)和少量苏铁类(Cycadopsida)等小型树木构成。森林的地面零散地生长着一些草本植物:草本蕨类(Herbaceous ferns)和节蕨类(Sphenopsida)。在树蕨和封印木的树干上,一些藤本蕨类和种子蕨(Pteridospermales)纵横交错地攀缘缠绕,参差披拂。

乌达煤田中一些草本蕨类的化石,叶脉(a)、孢子囊(i)甚至内部组织(c、g)都清晰可辨

图源:参考文献[6]

暮春时节的山林里,一丛野蔷薇(Rosa multiflora)多刺的枝条攀附在树干上,旁边还缠绕着络石(Trachelospermum jasminoides,右侧的风车状白色小花)。盘根错节的藤蔓为森林增添了几分野趣,但要当心被划伤或绊倒!

周明玮 摄

走着走着,我们来到了林区2。随处可见的树蕨渐渐变得稀疏,而另一类奇形怪状的小树越来越多了。这些小树高半米至数米,5-7厘米粗的树干顶着王冠一样的叶丛,有点像现生的棕榈科或苏铁类。

叶丛间或叶丛下部的茎干上长者一些玉米棒一样的孢子叶穗(产生孢子的孢子叶聚集形成的繁殖器官)。它们是神秘的瓢叶类植物。研究显示,瓢叶类植物的木材结构与裸子植物相似,但仍用孢子繁殖,被认为属于孢子植物演化到种子植物的过渡类型——前裸子植物(Progmnosperms)。前裸子植物出现于中泥盆世,并在晚泥盆世演化出了种子植物(Spermatophyte)。和木本石松类一样,瓢叶类在这乐土上延续着这个失落家族最后的古老血脉。

这里最常见的瓢叶类包括一对孪生姐妹:乌达拟齿叶(Paratingia wudensis)和乌海拟齿叶(P. wuhaia)。不同于棕榈、苏铁和蕨类等现生植物由两排羽片(小叶)构成的羽状复叶,拟齿叶属的羽状复叶除了两排大羽片外,在背面还有两排小羽片。

乌海拟齿叶复叶的化石,背面朝上,可以看到交错排列大羽片和小羽片

图源:参考文献[2]

乌达拟齿叶看上去棱角分明,羽状复叶的大羽片呈狭窄尖锐的菱形,边缘有细小的锯齿,小羽片更是特化成针状的尖刺。它的孢子叶球簇生在树顶叶丛中,孢子叶也有着尖尖的凸起。

乌达拟齿叶的复原图

图源:参考文献[3]

现生的苏铁类植物伍德氏非洲铁(Encephalartos woodii)

乌达拟齿叶的气质和它挺相似的

图源:gettotext.com

乌海拟齿叶的气质就显得温柔许多了,它的大羽片形状比较圆润,小羽片也是圆圆的。孢子叶穗较小,聚生在树干上部的两层叶簇之间,类似于某些现生苏铁悬垂在树干上的大孢子叶。

根据前文的化石绘制的乌海拟齿叶复原图

乌达煤田位于内蒙古乌海市的乌达区,这也是这两种植物名字的来源

图源:sci.news

棱角苏铁(Cycas angulata)悬挂在树干上部

硕“果”累累的大孢子叶

图源:cycadlist.org

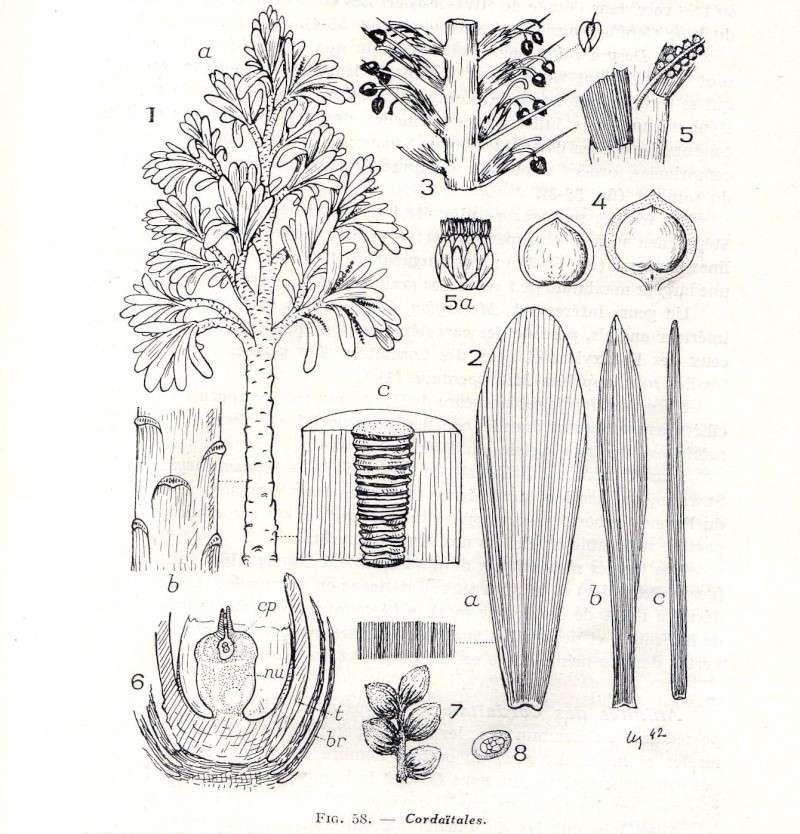

不知不觉,我们到达了这片森林的尽头:林区3。放眼望去,在树蕨的树冠之上,除了封印木外还有几棵之前没见过的大树。相较于树蕨和瓢叶类等原始的木本孢子植物,它们更像我们平常见到的普通树木,有着枝繁叶茂的树冠。这是科达树(Cordaites),一类原始的松柏类植物(Coniferopsida)。

林区3的复原图,J是科达树。其他植物还有之前介绍过的封印木、树蕨、瓢叶类等

图源:参考文献[1]

我们熟悉的现生松柏类植物(各种松、柏、杉,还有罗汉松、南洋杉、香榧和红豆杉等)大多有着针形、条形、刺状或鳞状的叶子,因此常被叫做针叶树。

这样的叶子是在相对干旱的环境中,为了减少水分蒸腾而演化出的。而在沼泽森林里,最不缺的就是水,因此科达树可以尽情伸展较为宽大的叶片用以捕捉更多的阳光。

罗汉松科的竹柏属(Nageia)有着宽大的、具有多条平行脉的叶,

和科达树有些相似

周明玮 摄

想不想在科达树下拾几颗史前松果拿回去珍藏留念呢?很遗憾,作为最原始的松柏类,科达树的球果太简陋了,还没有演化出坚固而精美的木质鳞片,不是很好的收藏品。不过这些单薄脆弱的球果向我们展示了漂亮的松果是如何演化出来的。

科达树和现生松树(Pinus)球果结构的比较。科达树球果着生胚珠(发育成种子)的短枝演化成松果的种鳞(珠鳞),保护胚珠的苞片退化成苞鳞。有趣的是,较新的研究认为被子植物的心皮(构成雌蕊/果实的基本单位)也是由短枝(演化成胎座,即着生胚珠/种子的部位)和苞片(演化成包裹胚珠/种子的子房壁/果皮)共同形成的,和松果算是殊途同归了。素材引自参考文献[12]、网络

江南油杉(Keteleeria fortunei var. cyclolepis,松科)的球果。圆形的绿色大鳞片是种鳞,尖尖的褐色小鳞片是苞鳞。松树球果的苞鳞退化,在成熟松果的表面不可见

周明玮 摄

冷杉属(Abies,松科)球果的横切面。A:苞鳞。B:种鳞。

C:种子。D:中轴

周明玮 摄

你也许你好奇,在这森林里怎么没有那些凶猛而丑陋的远古野兽呢?仔细想想,野兽待在这泥泞的沼泽地里恐怕并不舒服,况且孤悬海外的岛屿也不利于盘古超大陆的大型动物迁徙过来,因此在这幽深静谧的森林深处,陪伴我们的只有昆虫等节肢动物。直到约4000万年后的中二叠世早期(约2.6亿年前),随着华北板块与盘古超大陆接壤,不远处的甘肃玉门迎来了第一批陆生四足动物。

尾声

奇妙的旅程到此结束了。回到现实世界,你有没有为这片奇妙的森林被埋葬而感到惋惜?不用担心,植物是很顽强的。在营养丰富的火山灰滋养下,新的植被蓬勃生长,沼泽森林很快恢复了生机。在整个二叠纪,构成如今华夏大地的华北和华南板块是万顷碧波上青翠欲滴的仙境,直到真正的末日降临。

乌达煤田化石森林在地层中的位置(绿色)。它下层的煤层7曾是这片森林扎根的泥炭沼泽,上层的煤层6则是由火山喷发过后再生的森林形成的。

图源:参考文献[2]

2.52亿年前,二叠纪末。在盘古超大陆北部,如今的俄罗斯西伯利亚,汹涌的岩浆撕裂大地,肆无忌惮地奔流着,所到之处的一切顷刻间化为烟尘。这场空前绝后的大规模火山活动被称为“西伯利亚暗色岩事件”,把整个生物圈搅得天翻地覆。

灾难很快波及了万里之外的古特提斯海东岸,在气候剧变、野火焚烧和酸雨侵蚀的轮番摧残下,这最后的沼泽森林彻底崩溃了。雄伟的巨型木本石松、奇特的瓢叶类以及其他无数谜一般的植物,彻底长眠在曾经的沃土上,地球的历史翻开了新的一页。

剧烈火山活动彻底摧毁了地球上绝大多数生态系统,消灭了当时地球上接近90%的物种(注4)

图源:futurumcareers.com

二叠纪末,大灭绝前的华南(位于现在的云南)大地覆盖着遮天蔽日的热带雨林,生机盎然。

图源:参考文献[10]

大灭绝后的三叠纪初,只剩下低矮的草本石松类Tomiostrobus sinensis在劫后废土上艰难地生长,一片荒凉

图源:参考文献[10]

幸运的是,深埋在地下的“植物庞贝城”将这远古森林的一角以最真实的形式呈现给我们。虽然这只是地球亿万年历史中的一块碎片、一张快照,但正是无数这样的碎片、快照,拼凑出了地球沧桑巨变与生命演化波澜壮阔的史诗,让我们了解到这个世界是如何变成今天的样子。

作者注释:

注1:常用的地质年代术语,时间尺度从大到小为:宙=>代=>纪=>世=>期。例如霸王龙和三角龙生活在(亿年前):显生宙(5.41至今)=>中生代(2.52-0.66)=>白垩纪(1.45-0.660)=>马斯特里赫特期(0.721-0.660)。

注2:你可能会觉得文中这些古植物的名称很奇怪、抽象。一方面是因为古植物的化石往往是不同部位分散保存的,因此会对同一种植物不同部位的化石分别命名和分类(如某某叶、某某木科、某某籽属等),类似的情况也出现在恐龙的蛋和足迹等遗迹化石上。另一方面,许多古植物类群已经全部灭绝,很难找到较为相似的现生种类作为参照,且化石对于很多特征往往保存不佳,因此常会被根据某些个别的特征赋予比较奇怪的名字。

注3:植物的分类相当复杂,特别是近年来随着分子系统学的发展,类群和分类阶元的划分存在一定变动,古植物的分类就更加复杂了(如*1中所述)。因此本文中灭绝类群属以上、现生类群科以上的分类单元均用“类”表示,而不列出其具体的分类阶元。

注4:数据来源于参考文献[11] (时间为2023年),原文为“导致约81%的海洋生物和89%的陆地生物在很短的时间内灭绝”。目前大家比较熟悉的数据为:总灭绝率约95%,另有资料认为植物灭绝约90%,海洋动物约95%,陆生动物约70%等。这些数据都是约数(特别是非常受统计标准和方式的影响),但不可否认二叠纪大灭绝是显生宙以来最严重的生物大灭绝事件。

主要参考文献与资料

[1] Wang, J., Pfefferkorn, H. W., Zhang, Y., & Feng, Z. (2012). Permian vegetational Pompeii from Inner Mongolia and its implications for landscape paleoecology and paleobiogeography of Cathaysia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(13), 4927–4932. https://doi.org/10.1073/pnas.1115076109

[2] Wang, J., Hilton, J., Pfefferkorn, H. W., Wang, S., Zhang, Y., Bek, J., Pšenička, J., Seyfullah, L. J., & Dilcher, D. (2021). Ancient noeggerathialean reveals the seed plant sister group diversified alongside the primary seed plant radiation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(11), e2013442118. https://doi.org/10.1073/pnas.2013442118

[3] Wang, J., Pfefferkorn, H. W., & Bek, J. (2009). Paratingia wudensis sp. nov., a whole noeggerathialean plant preserved in an earliest Permian air fall tuff in Inner Mongolia, China. American journal of botany, 96(9), 1676–1689. https://doi.org/10.3732/ajb.0800351

[4] Pšenička, Josef & Wang, Jun & Hilton, Jason & Weiming, Zhou & Bek, Jiří & Opluštil, Stanislav & Frojdová, Jana. (2020). A Small Heterophyllous Vine Climbing on Psaronius and Cordaites Trees in the Earliest Permian Forests of North China. International Journal of Plant Sciences. 181. 000-000. 10.1086/708814.

[5] 攀缘的井蛙. 【地球演义】第二百三十二回 绿之巨人传6:孤岛. 攀缘的井蛙微信公众号. https://mp.weixin.qq.com/s/66YKDii2m_KuQQBPDd2_LA

[6] Weiming, Zhou & Pšenička, Josef & Hilton, Jason & Wang, Jun. (2021). Palaeobiogeographical implications of the earliest botryopterid ferns in Cathaysia. 33. 10.1080/08912963.2020.1818076.

[7] Wane, Alexander. (2020). Specialized Adhesive Pad of a Climbing Pteridosperm from Permian Peat-Forming Forest (Wuda, Inner Mongolia). Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica. 54. 23-28. 10.2478/fbgp-2020-0003.

[8] 中科院南古所. 【科研进展】辽宁侏罗纪被子植物发现胎座的同源器官. 中科院南古所微信公众号. https://mp.weixin.qq.com/s/Apdvz9-w1VxA2AE0IzDVgQ

[9] Feng, Z., Wang, J., Zhou, W., Wan, M., & Pšenička, J. (2020). Plant–insect interactions in the early Permian Wuda Tuff Flora, North China. Review of Palaeobotany and Palynology, 104269.

[10] Feng, Z., Wei, H., Guo, Y., He, X., Sui, Q., Zhou, Y., Liu, H., Gou, X., & Lv, Y. (2020). From rainforest to herbland: New insights into land plant responses to the end-Permian mass extinction. Earth-Science Reviews, 204, 103153.

[11] 中科院南古所. 【科研进展】二叠纪末高温野火事件导致热带雨林生态系统崩溃. 中科院南古所微信公众号. https://mp.weixin.qq.com/s/pTWCTM2jbo9XRAz51K5DTQ

[12] 植物系统学(第三版)(中文版). Walter S Judd 等著,李德铢 等译. 北京:高等教育出版社. ISBN 978-7-04-027286-4

[13] 【中国新闻网】中国科学家最新四足动物化石研究完成东亚板块“拼图”. https://www.cas.cn/cm/202006/t20200622_4750787.shtml

/ 上下滑动查看更多 /

科学审核 何鑫 上海自然博物馆自然史研究中心 副研究员

编辑 叁陆柒