与子女做朋友

——梁启超家书与家国情(上)

寻根

家文化研学笔记

家源

梁启超作为举世公认的改革家、思想家、教育家,得益于他的家风、家教。他又继承和丰富了这个家族的家教与家风,既有中国传统儒学做根基,又能得风气之先,融汇西方近现代科学、民主精神,这些都充分体现在他对子女的培养、教育之中。

百忙之中,给孩子们写信,是梁启超最大的快乐。在信中,他反复提到这一点。“你们须知,你爹爹是最富于情感的人,对于你们的爱,是十二分的热烈。”封封家书,尽显其慈父形象。本期“寻根家源”家文化研学笔记介绍梁启超与子女们之间的家书,感受梁氏家教的独特魅力与家国情怀。在家书中梁启超对子女们的为人、治学、立业等都给予了细致的指导,他既是孩子们的慈父,又是学业的导师、亲密的朋友。

梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,又号饮冰室主人,广东新会人,中国近代著名思想家、文学家、学者,戊戌维新运动领袖之一,著有《清代学术概论》《中国历史研究法》《中国近三百年学术史》等,其著作合编为《饮冰室合集》。

他一生勤奋,著述宏富,各种著述达1400多万字。其作品的质与量等齐,为世界留下珍贵的文化资产。然而这样的一个大忙人,并没有因工作繁忙而忽视陪伴家人,反而因为教子有方创造出无人能及的纪录。

1906年,梁启超与梁思顺(右一)、梁思成(左一)、梁思永(右二)

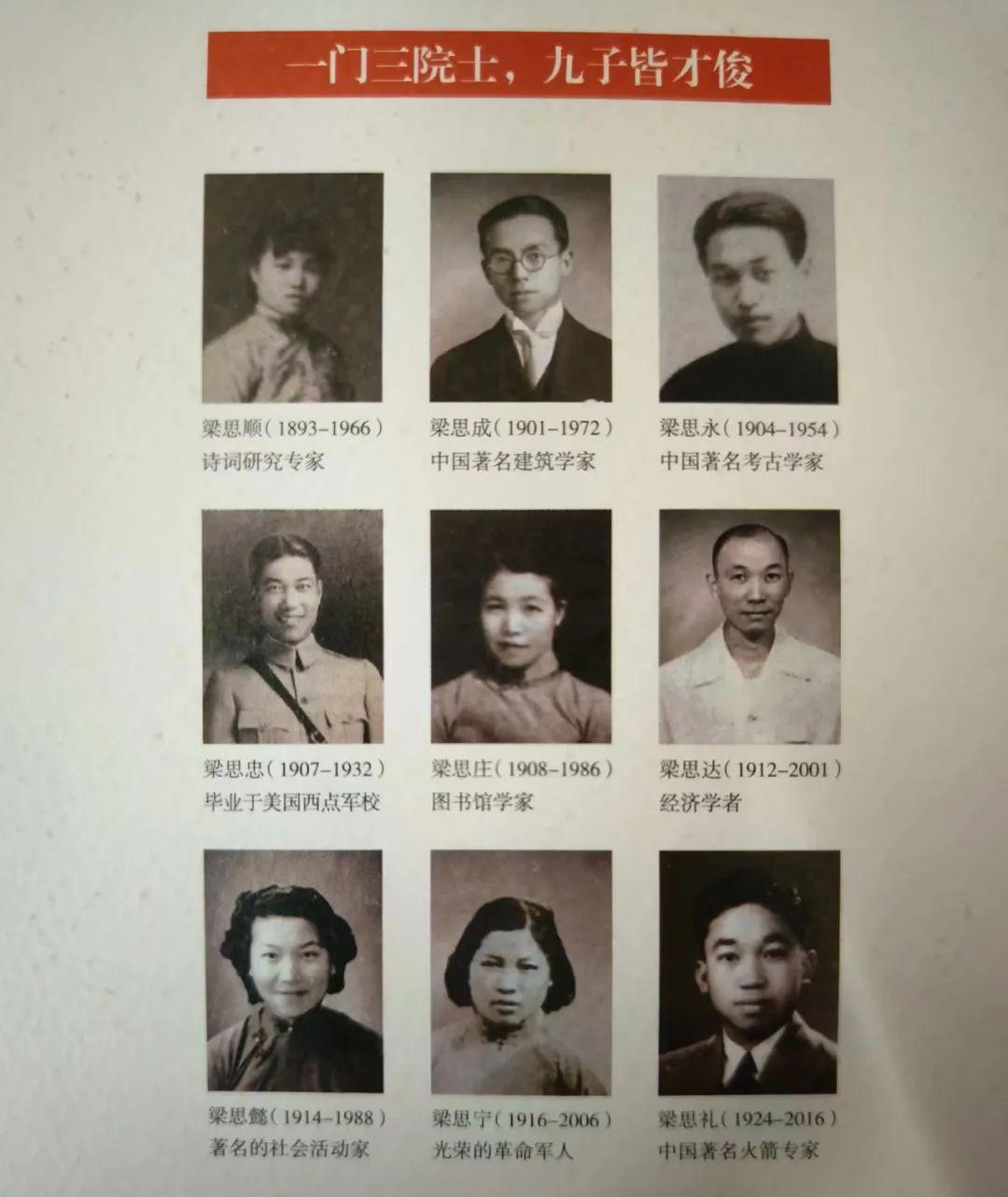

尽管梁家子女众多,梁启超没有忽视任何一个孩子的现代教育,对每个人都有具体的指导。九个子女在他的精心教育下,人人都有一颗强烈的爱国心,道德高尚,才华出众,其中有三位是院士,六位是专家。他们在自然科学、文学、经济学、建筑学、图书馆学领域各领风骚。梁家被世人誉为“一门三院士”“满门俊彦”“家庭教育的典范”。

梁家子女大致可分为三个年龄段。长女思顺生于1893年,与弟弟妹妹们年龄差距较大。20世纪初生长于日本的四个孩子(思成、思永、思忠、思庄)是一个“群体”,这群孩子在家里被称作“双涛园群童”。四人年龄相近,后来都留学美国或加拿大,学业上受父亲指导、帮助最多。民国年间出生的四个孩子(思达、思懿、思宁、思礼)可以看作是另一“群体”,四人中只有梁思礼与三位兄妹年龄差距较大。梁启超对每个孩子都充满爱心,而影响有所不同。

“

梁思顺

”

梁思顺(1893-1966),梁启超长女,生于广东新会。诗词研究专家,外交官周希哲夫人,中央文史馆馆员。毕业于日本女子师范学校,著有《艺蘅馆词选》五卷。

作为梁启超的长女,梁思顺是父亲的宝贝,对这位大女儿的期望很高,为她的学业倾注了大量心血。他为女儿请来家教,专门教她“数理化”,还在家中建了一座实验室。他常常给女儿讲书、批改作文,一个月就有十余次。梁思顺十七岁生日时,梁启超特意为她作了一首长诗。诗前,他写下这样一段话:

“我的娴儿,如今已经年满十七岁了,希望我作一首诗祝贺她的生日。作文我很内行,作诗却是我的短处,偶然吟诵一下,人们总是笑我。但女儿的要求又不好拒绝,只能勉力为之。”

字字句句,不难看出一个父亲对女儿的无限宠爱。梁思顺从小就是父亲的得力小秘书,她常常为父亲阅报、读书、收集资料、做翻译,也是父亲管理、教育儿女的得力助手,对弟弟妹妹们的成才起了重要作用。例如在民国初期,梁启超就指示在日本的思顺:“思成学课归汝监督实验,若至明年2月汝报告谓其有进益者,我则进行奖励。”梁启超一生写给孩子们的信非常多,其中写给大女儿的书信最多,常商量家里的重要事情。

“

梁思成

”

梁思成(1901-1972),梁启超长子,生于日本,著名建筑学家,中国古建筑学的开创者,我国建筑教育的奠基人之一。

作为梁家的长子,梁启超对他的期待更多一些。梁思成小时候,家里日子过得很是清苦,梁启超只能把儿子送到自己为华侨子弟创办的同文学校读书。该学校离家很远,梁思成每天得赶小火车去上学。

1915年,年仅十四岁的梁思成进入著名的清华学校读书。在这里,梁思成度过了丰富多彩、乐趣无穷的八年时光。1924年6月,梁思成携林徽因远赴美国宾夕法尼亚大学学习建筑。对待学习,梁思成总是全力以赴,很多人都很佩服他这一点,梁启超却在为此担心,总是写信给大女儿询问思成的健康状况。他说:“你弟弟食用如此俭薄,全无滋养料,如何要得,我决定每年寄五百美金左右,分数次寄去。”他还对思成说:“你常常头痛,是令我不能放心的一件事,你生来体气不如弟妹们强壮,自己便当自己格外撙节补救,若用力过猛,把将来一身健康的幸福削减去,这是何等不上算的事呀。”由这番话可见,梁启超对于儿子的担忧,并不全在他的身体,更在他的精神和治学方法。

梁思成古建筑手稿图 (滑动查看更多)

20世纪30年代,梁思成等人先后走遍中国十五省二百多个县,测绘和拍摄二千多件唐、宋、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物,包括天津蓟县辽代建筑独乐寺观音阁、山西辽代应县木塔、河北赵州隋朝建造的安济桥等。这些重大考察结果,写成文章在国外发表,引起国际上对这些文物的重视,为梁思成日后注释《营造法式》和编写《中国建筑史》打下了良好的基础。

1937年抗日战争爆发后,梁思成与部分同仁在大后方极端困难的境况下坚持学术工作。这时,他完成了我国第一部《中国建筑史》,完成了他的“中国建筑史要由中国人来写”的夙愿,填补了中国建筑史研究的空白,竖起了中国建筑史研究的第一个里程碑。除了本人的学术成就外,他还培养了许多研究古建筑的人才。1945年抗战胜利后,梁思成深感国家缺乏建筑人才,创办了清华大学建筑系,并于1946年赴美进学,考察建筑教育。1947年,他被推荐为联合国大厦设计顾问团的中国代表。

新中国成立后,梁思成立即投身到新中国的建设之中,他亲自领导并参加了国徽图案与人民英雄纪念碑的设计工作。1952年,他担任北京市政协副主席,并于1959年加入了中国共产党。他一生的成就是多方面的,在建筑理论、建筑教育思想、城市规划理论方面提出了许多超前的新观点。梁思成是我国古建筑研究的先驱者之一,也是我国建筑教育的奠基人之一。

“

梁思永

”

梁思永(1904-1954),梁启超次子,生于上海。中国现代考古学家,近代田野考古学的奠基人之一,我国第一位接受西方近代考古学正式训练的学者。著有《梁思永考古论文集》。

梁思永选择考古学,无疑是受到了父亲的影响。梁启超希望儿子能留在他身边做助手,于是帮儿子开辟了一条考古学的道路。梁思永听从父亲的建议,回国以父亲助教的身份开展工作。在这期间,他参加了西阴村发掘资料的整理和研究,他第一次用英文将西阴村的考古收获公布于世。这篇论文也使他获得了哈佛大学的硕士学位。

学成归国后,梁思永受聘于中央研究院历史语言研究所考古组,投入于繁忙的田野考古工作。他首先到黑龙江参加昂昂溪遗址的发掘,曾主持山东章丘龙山镇和河南安阳后冈、西北冈等地遗址的重要发掘,并首先确定仰韶、龙山和商文化之间的相对年代,对我国考古事业的开拓与发展,特别是对新石器时代和商代考古有重要贡献。

1950年8月,他被任命为中国科学院考古研究所副所长,主持日常工作并制定考古工作计划,指导和关注野外考古工作,积极培养大批青年学者。

“

梁思忠

”

梁思忠(1907-1932),梁启超三子,生于日本。自清华毕业后到美国留学,先后在弗吉尼亚军事学院和西点军校学习。在梁家的儿女里,政治热情最高的就是梁思忠,1927年初他曾一度想终止学业回国参加“北伐”,但被其父劝阻。

梁启超在给思顺的信中写道:“思忠最为活泼,但太年轻,血气未定,只怕进锐退速,受不起打击……即如他这次行动,原是一种极有志气的举动,但是发动得太猛浪了。这种过度的热度,遇着冷水浇过来,就会抵不住。从前许多青年的堕落,都是为此。我对于这种志气,不愿高压,所以只把事业上的利害慢慢和他解释,不知他听了如何。”对于儿子的精神,梁启超给予了充分肯定,并说:“爹爹虽是挚爱你们,却从不肯姑息溺爱,常盼望你们在困苦危险中把人格磨练出来。”

1932年梁思忠毕业回国,很快成为十九路军的一名炮兵上校。在1932年的淞沪抗战中,梁思忠表现相当出色。可惜此后不久,身处前线的他却因喝了路边的脏水,不幸患腹膜炎,由于服错了药贻误了治疗时机而去世,年仅二十五岁。

“

梁思庄

”

梁思庄(1908-1986),梁启超次女,出生于日本,著名图书馆学家、中国图书馆学会副理事长。曾任北京大学图书馆副馆长,精通英、法、德、俄等多门语言,编有《图书大辞典簿录之部》《东方学目录》等。

1924年,梁思庄随姐姐梁思顺去加拿大读书,梁启超对梁思庄的学业非常关心,考虑到现代生物学在当时的中国还是空白,希望她学这门专业。出于对父亲意见的尊重,梁思庄选择了生物学。

然而,梁思庄对生物学始终无法提起兴趣,苦恼的她向思成叙说了此事。梁启超得知后心中非常后悔,表示尊重孩子的选择,他在给女儿的信中说:

“听见你二哥说你不大喜欢生物学,既已如此,为什么不早同我说?凡学问最好是因自己性之所近,往往事半功倍。你离开我很久,你的思想发展方向我不知道,我所推荐的学科未必合你的适,你应该自己体察做主,用姐姐哥哥当顾问,不必拘泥爹爹的话。”

在父亲梁启超的鼓励下,后来梁思庄改学图书馆学,以优异成绩获加拿大麦基尔大学文学学士和美国哥伦比亚大学图书馆学学士学位,成为了著名的图书馆学家。

梁启超致孩子们书信手迹

梁启超在信件中常以亲切的昵称“宝贝思顺、小宝贝思庄”称呼自己的大女儿和小女儿,三女儿思懿被他取了个外号叫“司马懿”,还有“小宝贝庄庄”,“忠忠”,“达达”,小儿子思礼的代号是“老白鼻”(老baby的谐音)。

阅读推荐

《新会梁氏:梁启超家族文化史》

罗检秋 著

山东画报出版社

索书号: K820.9/6242

总馆文献借阅区 可供外借

本书以梁启超为核心,对其家族几代人的学术文化成就、人生历程、人格精神及治学、治家方法展开论述。书中介绍了梁氏家族崛起的原因和过程,展示了梁家几代人作为文化名人与学术巨子的人生风采,并对梁氏家族文化和家族精神进行了总结。

《梁启超和他的儿女们》

吴荔明 著

北京大学出版社

索书号:K820.9/6846-1

本书作者吴荔明是梁启超外孙女,以详实的史料和鲜活的事例,详细追溯了梁启超子女们的非凡经历。梁启超在忧国忧民、投身社会、匡国济世、勤奋著书的同时,也注重对下一代的教育,因此他的孩子个个成才。

*部分文字与图片资料来源于网络,版权归原著者所有。

」

上海市杨浦区图书馆

ypqlib