人民音乐家

x

冼 星 海

冼 星 海

“人民的斗争就是我们的歌”。

——冼星海

少年人的音乐绮梦

冼星海幼年时的故乡——澳门

冼星海(中间)在巴黎与友人的合影

冼星海与老师杜卡斯及同学们的合影

归国者的救亡赞歌

冼星海:到敌人后方去 专辑号: 82081

冼星海与妻女在延安(1940年5月)

“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”

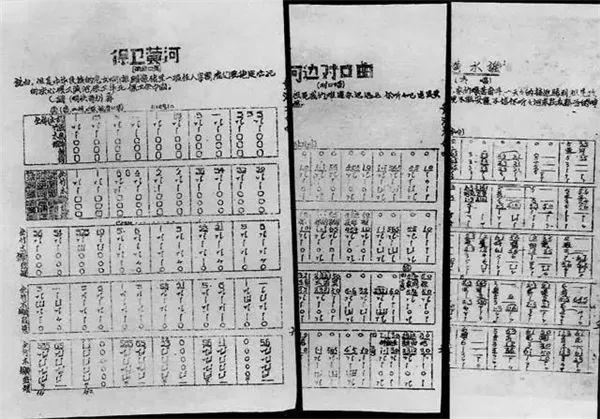

冼星海(前)指挥鲁艺学员演唱《黄河大合唱》

冼星海:《黄河大合唱》 专辑号: 8.223982

“人民的音乐家”

本文转载自微信公众号:上海库克音乐

关于恢复收取外借文献逾期费的公告

尊敬的读者:

随着预约入馆政策的取消,为尽快恢复正常借阅流通,上海市中心图书馆从2023年7月1日起恢复计取外借文献(含图书、期刊、音像资料等) 逾期费。

请读者合理安排归还时间。

特此公告。

上海市中心图书馆

嘉定区图书馆

微信号|JDQLibrary

咨询电话|31220098